在那些自称预言家的人看来,身背巨额债务的意大利和西班牙不就是雷曼兄弟和美国国际集团吗?——正是这两大金融机构的困局给整个金融体系造成威胁。

欧洲银行股10日重挫10%,甚至更多,各大银行也开始囤积现金,收紧帮助全球金融体系正常运转的银行间贷款,这无疑是对2008年危机前凶兆的遥相呼应。虽然近期美国和英国银行业借贷成本仅略微增加,但7月末以来的短短几天,欧洲大陆银行间借贷成本已经翻过一番。

许多乐观派市场观察人士指称当前同业银行拆借利率依然远低于2008年危机高潮时期,不过,这些人可能忘了,这已经是2009年春季以来的最高水平。而欧洲银行业者每天都要与美国同行开展数百亿美元交易,因此,对于危机传染的担忧早已蔓延。

与上述担忧并存的是过去一段时间出现的一些负面动向,这是对2008年危机前凶兆的又一次呼应。即便整个2007年和2008年初次贷威胁不断增强,但股市依然在上涨,贝尔斯登接受救助之后不久,道指还触及1,3000点高位。现在,经济日渐疲软,华尔街却依然预计第四季度盈利有望较2010年同期增长23%,不过,这一目标越来越不可能实现。

当时和现在一样,股市都有涨有跌,波动较大。例如,由于国会一开始拒绝通过不良资产救助计划(TARP),道指2008年9月29日重挫777点,随后一天仅反弹485点。整体而言,市场当时趋向下跌,道指2009年3月在6,547点触底。

市场准备好了 政府呢?

不过,与那时候相比,部分领域现如今的差别非常大,这或许会让银行业更具适应性。美国金融机构现在拥有的资本比2007年多三分之一,它们为应对危机所作的准备也更加充分。银行已经降低风险程度,数据显示,之前银行每1美元资本要放出25美元贷款,现在仅为16美元,更加合理。

金融体系还通过其他方式降低了债务负担。2011年7月回购协议市场规模仅为2.6万亿美元,而在2008年3月贝尔斯登倒台时市场高峰规模达到4.57万亿美元。

此外,消费者和企业也都在削减债务,尽管程度较为温和。美国消费者已经连续三十多年增加借贷量,但这种趋势得到扭转——2008年消费者贷款数量实际上出现小幅下降。与之相似,短期债务超过资产规模的企业数量也跌至25年新低,发生2008年秋季那种信贷紧缩的可能性大为降低。

更进一步说,人们现在对困难的理解程度远好于2008年。当时,面对次级抵押债务规模及其给全球金融体系带来的麻烦,决策者一再露出惊讶神情。

然而,并非所有不同皆有利现在。2008年拯救银行业、防止金融体系卡壳时,美国政客上下一心,行动迅速而有效,但现在,华盛顿政治僵局让白宫再度采取刺激措施变得无比困难。美联储可以使用的工具也少之又少:短期利率已经接近零,前后两轮量化宽松措施也已经向经济体注入超过2万亿美元流动性,但成效不佳。

在本轮危机发源地欧洲,政治领导人达成决策共识的难度有过之而无不及,因为各个国家都难以调和国内不同利益。瑞银分析师Philip Finch表示:“决策者尚未出台一套可以被称之为全面、协调而又可信的方案,政治内讧太多,我们急需恢复信心。” |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2700 人气#黄金外汇论坛

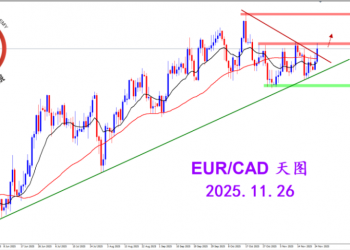

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2700 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3234 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3234 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3318 人气#黄金外汇论坛

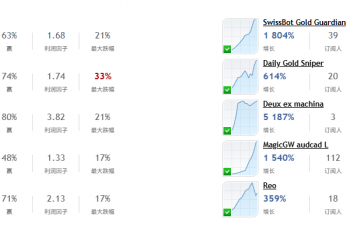

MQL5全球十大量化排行榜3318 人气#黄金外汇论坛 【认知】6114 人气#黄金外汇论坛

【认知】6114 人气#黄金外汇论坛