[讯:]再过两个月时间,欧洲债务危机将迎来两周年纪念,但欧洲带给世界的不是“信心”而是“恐惧”,近月全球市场的动荡,让全世界愈发闻到新一轮危机的味道。越来越多的人相信,希腊将最终违约甚至脱离欧元区,而欧洲将成为新一轮金融风暴的中心,欧元区最终难逃崩溃的命运,事实果真如此吗?

由于获得反对党以及执政联盟大多数议员的支持,德国议会周四(9月29日)预计将通过扩大EFSF规模和灵活性的方案,从而为激活欧盟领导人7月21日达成的救援方案打开关键之门。而此前,由于德国总理默克尔所在政党在地区选举中接连败北,执政联盟内部对扩大EFSF规模的反对声音一直巨大,市场一度担忧该计划遭搁浅。

欧洲各国领导人7月同意将救助基金(EFSF)的借贷上限从2,500亿欧元提至4,400亿欧元,并允许其更灵活地使用这些资金。该基金之前仅能为救助受损欧元区国家提供资金,调整后将允许其购买政府债券、为银行注入资本并在一国危机全面爆发前为该国提供贷款。

该计划一度在欧元区17国遭遇巨大困难,但历经两个多月后,本周取得突破。先是在斯洛文尼亚闯关成功,随后周三,103名芬兰议员投票同意扩大EFSF规模,只有66名议员投了反对票。此前,节俭的北欧国家芬兰也对欧元区救助的政治反对越来越强烈,因此芬兰议会一直被视为一个比较难以攻克的障碍。

与此同时,欧盟、欧洲央行和IMF的国际贷款人小组重回希腊,在希腊新一轮紧缩案通过后,进一步考察其削减赤字的诚意和能力,以便为10月中旬前希腊获得关键80亿欧元下笔贷款、避免违约做好铺垫。另外,虽然德国、荷兰要求私人债券人在希腊第二轮救援中承担更多重组损失,可能由当前21%扩大到50%,并遭致法国和欧洲央行反对,但预计这些问题不足以影响到EFSF的实施和希腊的第二轮救援。

在上述短期问题潜在的风险排除后,欧元区短期内没有较大的风险,金融市场的动荡有望稍微平息。当然,中期性如何处理希腊问题,以及避免希腊一旦违约所引发的欧债和欧洲银行业出现“多米诺效应”是下一阶段的主要任务。

在寻找解决办法之前,有必要回顾下欧元产生的历史背景。欧元产生的原因在于欧洲一体化的政治需求,当初为了是消除各国间的贸易、资金及人才等障碍,避免恶性争斗和贸易摩擦,但实际结果是本来依赖出口的、贸易盈余的北欧国家如德国等进一步庞大,竞争力较弱的希腊等南欧国家痴迷于欧元区大家庭带来的低息举债好处,享受高福利,与此同时其债务规模不断膨胀、相对于北欧国家的竞争力一落千丈,而德法等国银行更是纵容了南欧国家的这种过度举债行为。

1999年欧元的创建,让欧洲外围经济体出现了大规模的信贷狂潮,主要是因为投资者错误地认为,希腊和西班牙所发行的债务,会像德国所发行的债务一样安全。和我们经常听到的不同,信贷热潮所催生出的资金并不是多数用于政府支出了。要知道,在危机爆发前夕,西班牙和爱尔兰政府还处于预算盈余的状态之下,同时负债水平也非常低。相反,这些资金大量流入私营支出,尤其是房地产行业。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1272 人气#黄金外汇论坛

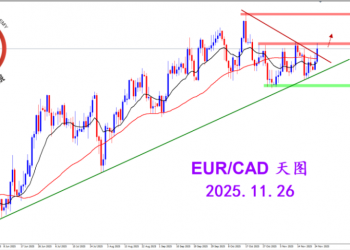

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1272 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2879 人气#黄金外汇论坛

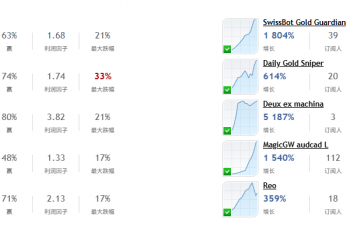

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2879 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜2955 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜2955 人气#黄金外汇论坛 【认知】5745 人气#黄金外汇论坛

【认知】5745 人气#黄金外汇论坛