十二、学风建设,关乎中国命运

现在社会有一种玩世界新潮,什么都是“真好玩”,但仔细一想觉得生活其实不是玩出来的。现代体育比赛要是在原始人的眼里,肯定觉得可笑。任何一个原始人光着脚绝对比现代体育明星穿着跑鞋跑得快。原始人每天后面被野兽追,或饿着肚子追野兽,能跑不快吗?现在的青年人已经没有上世纪中国人的尚勇之气了,肌肉都是在健身房里而不是在大自然中,更不是在沙场上练出来的。整个社会充满表演气息,没有一点自然性。预计未来人的体型将退化回鱼型:小头小胳膊、短腿大肚子。为什么呢?现代人以车代步,一天坐在办公室打电脑,腿臂都不用力了,不用就会退化。

现在演技行当发展快,这表明我们的演员越来越优秀。但要命的是演戏本事却在快速向学界渗透:不来真的,只玩“秀”(show)。真做学问,要每天爬格子,写文章;写好文章要看大量的书。现在一些学人下不得这等沉下来的功夫,于是只有靠不停在面上“运动”来显示其存在。平时没有像样的文章,只有不停地上镜、开会,在杂志上登照片。说是名教授,但没业绩其实就是空的。钱钟书《围城》中描写的一些文人作秀态,现在仍有人痴心不变。人在四十之前,为了生存,弄个职称,这样想也可以理解。但人奔五十了,该知天命。天命是什么呢,就是好好做事,本分作人。你的名字是和你的事业联系在一起的,不是与你名片联系在一起的。文章是你的名片,但名片却不能印成文章。作人作事必须踏踏实实。

现在的社会留给知识青年的路很窄,孩子只有通过考试体现自身价值。考试毕竟是手段,但现在却成了目的。考了大学,上了清华北大,乡亲们都说,这孩子不错;考上研究生,乡亲们又说不错;再考上博士,该你出来点真成绩了,没有。怎么办呢?人总得有个价值体现吧。二十八九了,又去考托福。考完托福还不见“水平”,再考GRE,要考几千分,整死人。出国前挺自豪,也找到了“有学问”的感觉。到了美国,总要做点真学问,写点好文章,来点真格的。但还是真的没有。怎么办?就在美国研究中国文化。凭什么,凭他来自中国。理由也简单:“不懂中文也没在中国呆过怎么能研究中国”。但时间长了,还不出好东西,人家看出了破绽;怎么办?不行再回中国。四十好几了,回来干嘛,在中国研究美国文化,凭什么,凭他从美国回来,理由也简单:“不懂英文,也没去过美国怎么能研究美国”。就这样又成了所谓“美国问题专家”。见了故友,肩膀一耸,两手一摊,“我刚从America回来”。时间长了不见有真研究,一急就跑美国,回来说我见了某某大人物,大人物说了什么什么,就是没有自己的真观点和真分析,好像不是在做而是在表演学问。难怪有网友为这些“秀”才们前途着想,建议在博士学位之上设“壮士”学位,免得他们找不着“做学问”的感觉。

历史表明,凡是学问越做越虚的时候,也就离亡国不远了。唐玄宗的时候,唱歌,唱啊唱啊,安禄山一下子把他赶到成都去了,他不唱了。宋时,空讲理学,讲得玄而又玄,结果北方游牧民族南下,一下将大宋皇帝赶到杭州去了。就是出现几个有志气的,像岳飞、文天祥、辛弃疾等,但他们也是有心杀贼,无力回天。

宋王朝衰败给中华民族一个大刺激。此后中国文人中再次兴起实事求是学风。宋末有“器”和“理”关系的争论,“器”就是“实事”,理是“是”,争论的焦点是理于器中还是相反。亡国对知识分子刺激大,这么富裕的一个王朝,硬是被一个马上民族打败了。这是宋朝秀才们怎么都想不通的一件事。后来,中国学人有了变化,开始讲究学以致用。王阳明是明代出现的重要人物。他的特点是学以致用。他是哲学家,还带兵打仗,镇压宁王反叛。从此以后知识分子有了学以致用,不尚空论的特点。王阳明之后是王船山(王夫之)、黄宗羲、顾炎武等,他们都是大学问家,同时又习兵尚武,这种学风在中国湖南扎下了根,影响到曾国藩,张之洞,乃至后来的毛泽东。这是一个群星灿烂,英雄迭出的时代,而造就这些时代英杰的就是实事求是和学以致用的学风。共产党刚成立时,陈独秀在政治问题上玩虚活,不讲武装。毛泽东告诫他,革命不是绘画绣花,不是做文章,革命是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈行动。陈独秀们不信,一年后“真龙”就来造访这些革命的“叶公”们。1927年蒋介石向共产党大开杀戒,血流成河。事后毛泽东回湖南上井冈山,并说共产党要学蒋先生,要抓武装。

很多人都爱说漂亮但“不打粮食”的空话。什么“和平理性”,什么“世界治理”,什么跳出军备竞赛的“两难困境”,什么“政治全球化”,多好听,多宏伟,多高瞻远瞩。那是导弹没有打到他们家,而是打到邵云环那里了。邵云环父亲回来说的“中国要强大”,这跟我们书房里说的大不一样,两个概念。如果什么时候一个导弹打到我们单位、我们家,那人的感觉就不一样了,就不会空谈了,甚至也要骂两句人了,因为看到的是真导弹,不是“娃哈哈”。科索沃战争中南斯拉夫的学者开始也以为战争是闹着玩的,认为美国人讲民主人权,是不敢真打他们。他们举戴着靶牌,走到桥上,跟演电影一样。还搞什么反战音乐会,又唱歌又跳舞,后来见到打来的导弹都是真的,能爆炸,他们便都不出来了,也没人再举戴靶牌了。

国家的命运不能靠空话支撑,更不能靠“八股”支撑。现在有些文章,摆了一些情况,后又指出它们的发展有三种可能性,结论是机遇与挑战并存。至于问题如何解决,它告诉你将“有待于进一步观察”。这跟没说一样。你家里着了火,你妻子问你怎么办,你说有三种可能性,行吗?孩子丢了,你说有待于进一步观察,行吗?这都是不行的。学者也要知亡国恨,大宋朝王朝的崩溃,这种不着边际的学问对此要负相当的责任。

历史经验表明,不务实的学问肯定是僵死的,不讲实事求是的国家是不会有前途的。

五四时期,中国国家灾难深重,北京大学不自觉地成了实事求是思想的摇篮。当时北大有两个了不起,但在当时又不是太显眼也并不太被接受的人物,一个是胡适,另一个是毛泽东。那时候北大讲“兼容并蓄”而不是实事求是。讲坛上宏论滔滔,但多不太讲问题只讲主义。因为当时的问题太残酷,太不斯文。胡适主张少讲主义,多讲问题。许多人冤枉胡适说他不讲主义,只讲问题。其实,胡适只是针对当时学界空谈的弊端,主张不要脱离中国问题谈主义,应针对具体问题谈主义。主义是“理”,问题是“器”,这场问题与主义的争论其实是宋末“理”“器”之争的继续。胡适的思想来源是其美国的学术导师,著名的实用主义哲学大师杜威(John Dewey ,1859-1952)。也有人将杜威学说简单归为“有用就是真理”,似乎杜威没有原则,其实不是那回事。杜威主张在主观客观交换及其效用中产生经验,经验产生道理。31当时青年毛泽东深受已深深扎根于中国湖南的明末清初学者王船山的“至诚实用”、“实事求是”、“力行第一”的思想。毛泽东在老师杨昌济和何叔衡的影响下,也看重船山学说。1919年 9月1日,毛泽东响应胡适“多研究些问题”的倡议,在湖南起草了《问题研究会章程》。 1921年,他在何叔衡的支持下,在船山学社原址上创办湖南自修大学。新中国成立后,毛泽东亲笔书写“船山学社”匾额。值得回味的是,毛泽东他们办的“自修大学”的校名和牌匾据说都是胡适确定和书写的。这样,毛泽东所受到的中国传统的经世致用和实事求是的思想和学风与胡适的哲学思想在方法论而非本体论上产生共鸣。如果考虑到苏俄革命对中国产生的影响,可以说中国共产党的实事求是思想,是近代东西方哲学精华在中国交汇后的结果,而这来自东西两方面的同一种思想方法交汇地点恰巧是当时的北京大学。这样说来,北大的真灵魂应当是毛泽东思想。而这一点恰是当今讲求“兼容并蓄”的北大学人提得最少的。但正是统一于毛泽东思想的实事求是的思想与学风,而不是其他思想和学风才使中国从贫弱再次走向富强,从世界的边缘再次走向世界的中心。从这个意义上说,毛泽东思想不仅属于中国,也属于世界。

经世致用,不尚空谈,多谈问题,少谈主义是青年毛泽东办的自修大学章程的基本思想和学风要求,章程所列的多是问题而非主义,但这决不表明毛泽东没有主义,只是毛泽东讲求从问题中谈主义,从中国问题中谈共产主义。1927年大革命失败,毛泽东率军开进井冈山,写了《反对本本主义》,谈的就是中国问题,而非普世问题。后来他和王明的斗争,都不是关于主义,而是关于问题的斗争。经过三十年代的失败,共产党到延安后,毛泽东提倡改进学风,要杜绝学术空论,要讲实事求是。延安整风后,共产党的学风转向调查研究和讲究实事求是,中国革命从此开始从三十年代的失败渐入胜利佳境。

未来20年是中国发展的一个关键期,国家安全,事关重大。中国现在的学风有很大的浮夸成份,我们应该注意。对学者来说,学问的长进要靠解决国家的困难,而不是靠故弄玄虚,不能靠出国、耸肩、说洋文唬人做学问;我们更不能整天幻想有洋人帮我们解决,尤其是解决国家安全问题。真学者应该扎实研究中国的实际问题,在解决中国的困难中成长。立功名于金石,也应是当今学者的境界。目前国家问题的焦点在哪里呢?如果说上世纪80年代以后中国的主要困难集中于经济领域,那么本世纪头几十年则会集中在政治和军事领域。在经济上中国已是成功的。现在国际政治矛盾因中国的发展已提上日程,由于多年的荒弃,政治和军事的知识已成了目前中国学问的“瓶颈”。因此,以实事求是、不尚空论和身体力行的态度和学风,建设性地解决中国目前面临的最紧迫的问题,填补已形成的知识空缺,为中国崛起而奋斗,是新时代赋予当今学人的新使命。

(全文刊发于《战略与管理》2004年第二期)

注释:

1安格斯•麦迪森(Angus Madison)著,楚序平、吴湘松译:《中国经济的长远未来》(Chinese Economic Performance in the Long Run),新华出版社1999年版,第57-58页。

2 李登辉:《台湾的主张》,台北,流远出版社1999年版,第207页。

3 “社会上存在有大量游资,它本身又要求‘无息币’,‘财币欲其行如流水’,而社会上却又没有足够大的生产部门来吸收这些游资,使之转化为产业资本,从而促进资本主义因素的增长。这时社会的主要生产部门是农业,土地则是最主要的生产手段。社会上既然没有其他更有利的投资场所,便只有购买土地来使货币发挥资本的机能,使土地成为生息手段。”“土地不仅可以生息,而且是财富最稳妥的一种存在形态,社会上既然缺乏其他有利的投资场所,遂群起抢购土地。所以土地买卖的开始,同时就是土地兼并的开始。”傅筑夫:《中国封建社会经济史》,第一卷,人民出版社1981年版,第322、323页。

4 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社1972年版,第270页。

5 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社1972年版,第6页。

6 “这个条约所造成的不利于法国的毁灭性结果,与葡萄牙原版所造成的丝毫没有两样。”[德]弗里德里希•李斯特(Friedrich List)著,陈万煦译:《政治经济学的国民体系》(The National System of Political Economiy),商务印书馆1961版,第68页。

7 “关于艺术,大家知道,它的一定的繁荣时期决不是同社会的一般发展成比例的,因而也决不是同仿佛是社会组织的骨胳的物质基础的一般发展成比例的。”马克思:“政治经济学批判”,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社1972年版,第112-113页。

8 转引自[德]弗里德里希•李斯特著,陈万煦译:《政治经济学的国民体系》,商务印书馆1961版,第69页。

9 “合众国有理由反对日本关于山东、南满和蒙古的‘要求’;尽管如此,合众国坦率承认,版图的接近造成日本和这些地区之间的特殊关系。”参见“布赖恩关于‘门户开放’政策的声明”(1915年3月13日),阎广生、方生选译:《美国对华政策文件选编》,人民出版社1990年版,第500页。

10孔华润(Warrn I. Cohen) 著,张静尔译:《美国对中国的反应》(America`s Response to China --An Interpretative History of Sino-American Relations),复旦大学出版社1989年版,第132页。

11 Dr.S.C.Maikap: Netaji The Shining Star of History, Copyright reserved by I.N.A.Association , National Half Tone, Calcutta-700009

12 《马克思恩格斯选集》第三卷,人民出版社1972年版,第12页。

13尼克松著,常铮译:《真正的战争》,新华出版社1980年版,第28-29页。

14尼克松著,常铮译:《真正的战争》,新华出版社1980年版,第36-37、88-89页。

15 迪特尔•拉夫:《德意志史》,中文版,波恩Inter Nationes 出版社1985年版,第145-146页。

16 参见迪特尔•拉夫:《德意志史》,中文版,波恩Inter Nationes 出版社1985年版。

17 [美]保罗•肯尼迪,王保存等译:《大国的兴衰》,求实出版社1988年版,第247页。

18迪特尔•拉夫:《德意志史》,中文版,波恩Inter Nationes 出版社1985年版,第212页。

19 [美]保罗•肯尼迪著,王保存等译《大国的兴衰》,求实出版社1988年版,第259页。

20 [美]亨利•基辛格著,顾淑馨、林添贵译:《大外交》,海南出版社1998年版,第116页。

21 详见[美]保罗•肯尼迪,王保存等译:《大国的兴衰》,第532-533页。

22 [美]兹比格纽• 布热津斯基( Zbigniew Brzezinski)著,中国国际问题研究所译:《大棋局——美国的地位及其地缘战略》( The Grand Chessboard: American and its Geostrategic Imperatives),上海人民出版社1998年版,第4页。.

23 爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译:《人权百科全书》(Encyclopedia of Human Rights ),四川人民出版社1997年版,第361-362页。

24 爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译:《人权百科全书》,四川人民出版社1997年版,第1587页。

25 联合国《经济、社会、文化权利国际公约•第1部分•第1条》,爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译:《人权百科全书》,四川人民出版社1997年版,第946页。

26爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译:《人权百科全书》,四川人民出版社1997年版,第946页。

27爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译:《人权百科全书》,四川人民出版社1997年版,第949页。

28爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译:《人权百科全书》,四川人民出版社1997年版,第940页。

29爱德华•劳森(Edward Lawson)编,汪瀰、董云虎译《人权百科全书》,四川人民出版社1997年版,第937页。

30 “代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”“共产党宣言”,《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社1972年版,第273页。

31 参阅[美]杜威著,许崇清译:《哲学的改造》,商务印书馆1958年5月重印第1版(修订本)。 |

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等643 人气#黄金外汇论坛

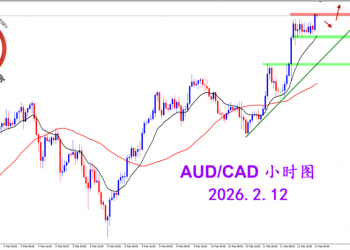

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等643 人气#黄金外汇论坛 2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳823 人气#黄金外汇论坛

2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳823 人气#黄金外汇论坛 2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适838 人气#黄金外汇论坛

2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适838 人气#黄金外汇论坛 2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等863 人气#黄金外汇论坛

2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等863 人气#黄金外汇论坛