ドル円相場が神経質な展開が続いている。ドルの上値は重いものの、117円台では円高進行のスピードは緩やかだ。市場は神経質で、たまに大口の買いが入り10銭程度瞬間的に上昇すると「介入か?」と市場は瞬間ハネル。これまで戻りという戻りもなくじりじりと円高が進行してきた。たんに介入警戒感だけではなく、ある程度ドル売り圧力が低下しているのだろう。しかし安心はできない。117円台後半から118円台で膠着しているということは、小休止というかその先、円高に進行するパワーを再び蓄積しているとも考えられるからである。 ドル円相場が神経質な展開が続いている。ドルの上値は重いものの、117円台では円高進行のスピードは緩やかだ。市場は神経質で、たまに大口の買いが入り10銭程度瞬間的に上昇すると「介入か?」と市場は瞬間ハネル。これまで戻りという戻りもなくじりじりと円高が進行してきた。たんに介入警戒感だけではなく、ある程度ドル売り圧力が低下しているのだろう。しかし安心はできない。117円台後半から118円台で膠着しているということは、小休止というかその先、円高に進行するパワーを再び蓄積しているとも考えられるからである。

3月の期末に向けて、政府は為替の円高進行には神経質になるだろう。円高は単純に株安となりやすい。これは株式市場がマイナス要因に反応しやすい地合いであるからではあるが・・とにかく株安からくる銀行の3月危機は、まずいのである。支持率低下中の小泉首相にとっても非常にまずいのである。

ドル円相場の115円はなにかと注目されている。一つはきれいな数字ということだ。115円を割り込むと、レンジが一段きり下がったようなイメージが生まれやすい。つまり115円~120円から110円~115円にである。昨年のドル最安値は7月16日の115円50銭、その前の米国テロ事件後は115円80銭、2001年の最安値は113円57銭・・確か年初だったはずだ。つまり重要な水準がめじろおしである。

何度も指摘しているが、通貨当局の介入により円高を加速させる場合がある。もちろん本気でしつこく介入すれば効果はあるものの、中途半端な介入ほどいけないものはない。つまり我々にとって、見えない敵が一番恐怖なのである。敵がどれだけのパワーを持っていて、どれだけ本気で来るのか、、それが分からないときが怖い・・・だから恐る恐る攻め入るのだ。しかし通貨当局が一度でも介入し、その規模があまり大きくないと、市場はドル売りを強める。介入により上昇した相場は、わずか1日、短いときは数時間でもとの円高水準まで戻ることもある。こうなると通貨当局は苦しい立場にさらされる。今までのパターンだと、意表をついて海外時間で委託介入をしたり、昼のうすい時間帯を狙って介入したりいろいろ工夫を余儀なくされる。

ただ今までと異なるのは、ユーロ円の水準が過去の介入水準と比較すると格段に円安水準にある。はたして委託介入を受けてもらえるのだろうか?ドル円、ユーロ円などの併せ介入を使えないとなると、通貨当局は苦しい気がする。もちろん円売り介入の場合、理論上資源は無限にある。しかし新しい財務官がどこまで踏み込めるのか?このまえ興味深いレポートがでていた。過去の財務官が就任してから最初に介入を実施するまでの期間をまとめたレポートだった。千野(26日後)、中平(17日後)、加藤(7日後)、榊原(111日後)、黒田(12日後)・・なんと榊原以外は皆1ヶ月以内である。どうする溝口さん・・・ |

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等1196 人气#黄金外汇论坛

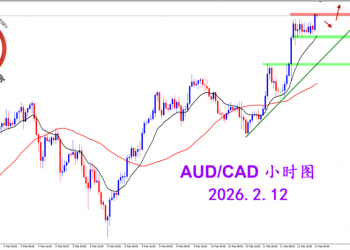

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等1196 人气#黄金外汇论坛 2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳1211 人气#黄金外汇论坛

2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳1211 人气#黄金外汇论坛 2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适1330 人气#黄金外汇论坛

2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适1330 人气#黄金外汇论坛 2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等1240 人气#黄金外汇论坛

2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等1240 人气#黄金外汇论坛