欧美债务危机在不断蔓延和扩散,仍未找到真正解决危机的办法。一直以来都把矛头指向了人民币升值过慢。最近就IMF一份评估报告,就对人民币升值展开了攻击。

IMF年度评估报告称,IMF的24位执行董事普遍认为,人民币汇率兑一揽子货币汇价“依然被严重低估”,低估率在3%-23%。

IMF估算称,过去一年间,经通胀因素调整后,人民币兑中国所有贸易伙伴国货币的汇率实际下跌了2%左右,但人民币对美元升值了约8%。以某种标准衡量,人民币过去一年“不升值反而贬值”。

值得注意的是,这次IMF立场与以往不同。去年代表187个成员国的IMF执行董事对于“人民币低估与否”看法呈现分歧,这次却成了普遍赞同。

IMF评估结果遭到了中国方面的强烈反对。昨日,中国政府罕见地授权中国驻IMF代理发布一份长达6页的声明,猛烈炮轰IMF人民币汇率评估报告。声明称,中国转型消费主导经济委靡不振,是全球金融危机造成的。“全球危机与经济不景气对新兴市场经济的财政表现与支出结构造成负面影响。外部危机严重阻碍中国改革,特别是在人民币汇率改革方面”。

IMF强调,人民币大幅升值不会让美国和欧洲成为大赢家。据IMF计算,人民币升值20%将使美国的经济增长率提高0.05到0.07个百分点,对欧元区经济增长率的提高不到0.12个百分点。

7月21日,人民币汇改满6周年。人民币中间价报6.4536,再度刷新汇改以来新高。自2005年以来,人民币兑美元已经升值21.96%。

然而,如此大的升幅仍然没有让美欧国家满意。继西方国家施压之后,昨日,国际货币基金组织(IMF)再度向中国施压,要求中国放手允许让人民币进一步升值。

不过,IMF的无理举动招致中国的强烈反击。昨日,中国驻IMF代理发布一份长达6页的声明,反驳IMF关于人民币汇率的报告。

IMF:人民币升值可缓解通胀

IMF建议,中国政府应该采用人民币升值来缓解通胀和房地产泡沫等风险,因为人民币升值可以帮助降低油价、食品价格和其他进口产品的价格。报告称,仅靠现行汇率机制,可能仅能在应对全球经济失衡方面发挥温和作用,而人民币被低估阻碍了中国内部的经济再平衡进程。

人民币升至解决不了欧美债务危机

对此说法,复旦大学经济学院副院长孙立坚并不认同。他举例称,2007年美国就敦促越南盾升值来抗衡石油价格,但最后越南盾的升值速度赶不上原油的涨价速度,不但没占到便宜,反倒让自己陷入了金融危机。

IMF还敦促中国立即推进金融改革的五年计划。IMF中国事务主管Nigel Chalk表示:“推进金融改革计划的一个先决条件是人民币进一步升值,而这就将放缓外汇储备增加的速度,减少注入到金融系统的流动性,并令中国经济可以稳固前行。”

自汇改以来,人民币不断的升值,而欧美国家的债务危机是由于政府的不断的借款,不断的花费。应该来说人民币升至解决不了欧美债务危机,一方面因债务国财政收支境况差,不得不“借债度日”;另一方面因经济衰退导致政府必须发更多债,依靠公共开支刺激经济。对全球来说,如果各国GDP不能以正常的速度保持增长,新旧债务必然压制经济增长,而低增长又让偿还债务陷入难以为继的恶性循环,这是一种可怕的结局。为了防止陷入债务危机的恶性循环,负债大国必须约束自己和改变不良开支行为。一旦大量债务到了偿还期限却无力偿还之时,就会重演类似迪拜一样的债务危机,导致美国等一批债务国“走向地狱”。比如希腊危机:

一、直接原因:在前几年经济状况较好时,希腊政府并没有完全遵守稳定与增长公约,优化其财政状况,而是不断保持宽松的财政政策,以进一步刺激经济增长。也就出现了经济学中的“负外部效应”的情况。

二、历史原因:2001年希腊为加入欧元区,达到政府年度预算赤字不能超过GDP3%等要求,通过与高盛等投行签订一系列金融衍生品协议,以降低财政赤字,2004年又曾向上修正2000-2002年的财政赤字,当年对财政赤字情况的隐瞒,也为危机埋下了伏笔。

三、根本原因:加入欧元区的国家,没有独立的货币政策,使得成员国少了一个重要的进行宏观调控的工具。希腊政府调控经济就几乎完全依赖于财政政策,本次金融危机爆发以来,希腊政府为挽救经济,避免衰退,不得不扩大财政开支以刺激经济,结果赤字更加严重。 |

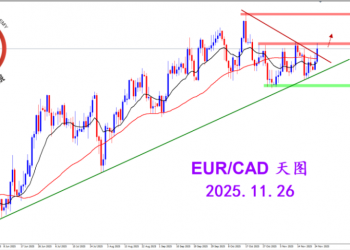

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2693 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2693 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3220 人气#黄金外汇论坛

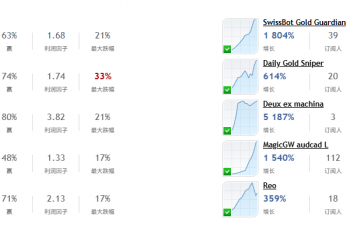

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3220 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3301 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3301 人气#黄金外汇论坛 【认知】6107 人气#黄金外汇论坛

【认知】6107 人气#黄金外汇论坛