索罗斯:时代弄潮儿(之一)欧洲背景

尽管财富排行榜上巴菲特排名第二,索罗斯则排名131位,但在中国大陆,索罗斯的知名度却远甚于巴菲特------东南亚金融危机索罗斯风云一时,就像大洋深处孕育的热带风暴,裹挟着狂风暴雨惊涛骇浪席卷一切。今天,当我们试图为索罗斯作一番"大师剪影"时,这种知名度也成为我们解读索罗斯时的障碍。也许,循着比较巴菲特与索罗斯的路子,我们能曲径通幽,一窥索罗斯的堂奥?

与巴菲特这个土生土长的美国佬相比,索罗斯的"欧洲背景"十分突出------

索罗斯是一个欧洲犹太移民,1930年生于匈牙利。他的启蒙教育,是父亲用假证件带领全家逃过了德国纳粹占领期间灭绝犹太人的生死劫难。父亲是索罗斯心目中的偶像,生逢乱世,他运用非法的手段,依靠大胆与智慧,使他们全家以及许多向他求助的同胞逢凶化吉。至于他母亲,用她的言传身教,使他的心灵惯于"内省"。战后,受到BBC电波的感召,17岁的他选择了出走英国,在父母的支持下只身赴英留学。

索罗斯就读于伦敦经济学院,成为著名哲学家卡尔·波普尔的学生。他曾经沉湎于哲学迷思,醉心于缔造新的哲学体系,直到有一天他忽然发现,他写的文字连他自己都觉得莫名其妙。虽然他没有成为哲学家,但是波普尔的"开放社会"哲学、在学校接收的系统的哲学训练,却成了索罗斯的终生财富。

在英国,从做销售代表到进入金融界,索罗斯有了业务经历,却始终没有找到自己的位置。为此他再度出走,1956年索罗斯来到纽约。

欧洲共同市场的前身欧洲煤钢共同体(Coa1 and Steel Community)的诞生引起欧洲股票热,美国银行和投资机构对欧洲证券的强烈兴趣,使索罗斯找到了自己的位置。他当上了欧洲证券分析师,也干交易员,后来还成为对机构销售的业务代表。索罗斯逐渐成为欧洲证券问题的专家。

当然,索罗斯的"欧洲背景"不仅与上面提及的血统渊源、心灵启蒙、教育背景以及职业生涯等等有关。1979年,索罗斯建立"开放社会基金",此后,1984年在匈牙利、1987年在前苏联、苏联解体后在东欧许多国家,索罗斯先后建立了这类开放社会基金会。索罗斯最初定的是每年给开放社会基金会300万美元,后来他每年给这些基金会近5亿美元。借助这些机构与网络,索罗斯深深地卷入欧洲的历史进程。

索罗斯:时代弄潮儿(之二)套利起家

巴菲特独具特色的投资之道可以归纳为"投资并持有"的原则,即选择最优秀的股票,长期持有,不要在乎股票市价的涨跌乃至宏观经济形势的盛衰。而巴菲特也用他骄人的业绩为他的投资哲学作了最好的注解,成为全球瞩目的"投资巨擘"。

索罗斯则完全不同。虽然他的"量子基金"长期保持每年30%以上的增长率(巴菲特的增长率则在27%左右),业绩也十分出色,但他的赚钱之道与巴菲特相比可谓反其道而行之,他关注的恰恰是宏观经济形势的变化及其对股市、汇市、期市的影响,从中找到赚取差价的机会。用我们惯用的带着贬义的说法,那是十足的投机。索罗斯感兴趣的不仅是股票,还包括与汇率、利率、税率的波动有关的货币、期货等金融产品;更有甚者,索罗斯采用杠杆方式,用借贷与抵押,买空卖空,以小博大。

与巴菲特相比,索罗斯的职业生涯,尤其是入行的过程要曲折得多。其实索罗斯志不在此,要是他有钱或有人资助,他就会全力以赴做他的哲学家。谋生的需要使他进了证券投资界,即使在华尔街捧上了金饭碗,索罗斯还是痴迷于学生时代的"哲学家"梦想而在60年代初一度金盆洗手,重新钻进了象牙塔,写作他的《意识的重负》。只是最后梦想破灭,索罗斯才回过神来全神贯注打理他的职业生涯。

索罗斯当年进的,都是那些从事纽约与伦敦之间的套利业务的小公司。五六十年代,套利业务还十分萧条。索罗斯只能通过小心翼翼的研究,利用同一种股票在不同市场的微小差价,通过低价买进高价卖出来赢利。他最初的成功,是投资德国的一家保险公司,其股票后来翻了3倍,由此赢得了职业声望。此后索罗斯成了研究主管,向公司推荐欧洲公司的股票。他对欧洲的熟悉与钻研使他如虎添翼。

套利业务由于70年代初实行浮动汇率制度而焕发生机,打破了原有的格局。到了80年代,美元走低更是带来了无穷的商机,套利业务也逐渐成为流行的投资方式。到了90年代,套利业务更是大行其道------冷战后的全球化使套利业务占据了国际金融舞台的中心地位,索罗斯也就成为国际舆论关注的焦点人物。从这个意义上说,索罗斯在他那个时代是一个套利业务的先驱者,也是套利业务的领袖。90年代索罗斯在狙击英镑、东南亚金融危机、俄罗斯、墨西哥等一连串历史活剧中的著名表演决非偶然。

如今看来,他当年入行做套利,可以说阴差阳错,注定了索罗斯成为金融界超级投机大师的命运。

索罗斯:时代弄潮儿(之三)“量子基金”

索罗斯于1969年用自己的25万美金创建了双鹰基金(Double Eagle Fund),从事套头交易。他以国际资金为目标,拒绝美国富豪的加入,成功地吸引了大批欧洲、阿拉伯和南美的富豪的资金。

1973年,基金改名为索罗斯基金。基金创办之初,员工仅两个人,索罗斯是经纪人,罗杰斯是市场调研员。他们做股票投资,利用期货交易或贷款,在商品期货和证券市场上下注。从1970年直到1980年他们分道扬镳,基金年年盈利,增长了3365%,资产从1200万发展到3.81亿美元。

把握趋势是索罗斯的看家本领。60年代末风行一时的房地产信托投资,索罗斯将其比作一部三幕剧:暴涨,然后是长时期的保持,直至最终破产。从1969年索罗斯分析房地产信托投资的文章广为流传,到1974年开始抛售,索罗斯因此获利100万美元。

索罗斯的诀窍是寻找"突变"。1972年,他发现受过高等商业教育的新一代的银行家正在崛起,银行业将焕发生机,于是写下了揭示银行业突变的分析报告,在银行股票低迷时提出了与众不同的观点。此后,银行股票上涨使索罗斯获得了50%的利润。

索罗斯在实践中练就了见微知著的本领,业界流传着他的投资传奇。比如,1972年,索罗斯得知商业部的一份私人报告指出美国的发展依赖于外国的能源资源,便大量收购了石油钻井、石油设备和煤炭公司的股票,一年之后石油危机引发能源业股票飞涨。索罗斯和罗杰斯也预见了食品危机,购买了化肥、农场设施和粮食加工业的股票,获得可观的利润。1973年10月埃及和叙利亚武装部队大规模进攻以色列,引起罗杰斯密切关注军事工业。事实证明以色列在这次战争中的被动挨打引发以色列与美国重整军备的决心。1974年中期,索罗斯通过军工企业的股票开始大发其财。1975年《华尔街日报》为此在头版报道了索罗斯的事迹。

索罗斯的成功有其鲜明的特点:一是善于充分利用杠杆原理,巧妙利用借贷和抵押;二是投资于很多不同类型及风险的资产,既投资于货币,也投资于其他金融资产,如股票、债券和期货等;三是既做空头也做多头;四是侧重于购买短期证券以保持高度的灵活性,有较强的投机性;五是作为业绩基金,基金管理人员所得的报酬与盈利而不是与所管理的基金规模成正比,管理人员、索罗斯本人就是基金的重要持股者,他们与基金同甘苦、共命运。

1979年,索罗斯将基金更名为量子基金(Quantum Fund)。物理世界中的量子难以捉摸,科学家索性以"测不准"定律来加以描述。索罗斯如此命名他的基金,暗示了他的市场哲学------市场总是处在不确定和不停的波动状态,也为他的投资事业平添了戏剧性的神秘魅力。

索罗斯:时代弄潮儿(之四)脱胎换骨

索罗斯将基金改名为"量子基金"还有一个原因,涉及他和罗杰斯的合伙关系。

索罗斯和罗杰斯的合作非常成功:罗杰斯负责分析,索罗斯负责决策,可谓天然的搭档;他俩加上一个秘书就是一个公司,效率极高;他们全身心投入,使基金的资产经过10年后从最初的几百万达到两个亿,成就斐然。他们都蔑视华尔街的同行,还把办公室搬到中央公园附近以远离华尔街------用索罗斯的话来说:"我们的出发点都假设市场经常是错误的,我们把华尔街的看法视为凡俗之见"。

然而,他们还是有分歧,正如索罗斯所说的:"我和罗杰斯最大的差别,是他认为流行的观点总是错误的,我却认为我们也可能犯错误。"罗杰斯是个独行侠(自称"投资骑士"),而索罗斯的兼容并蓄则有更大的抱负,当索罗斯因基金资金规模的扩大招兵买马时,两人的缘分走到了尽头。

为了适应基金的高速成长,索罗斯试图组建基金的管理团队,他向罗杰斯提出了一个"三阶段的策略":"第一阶段是我们合力设法组成一个团队,如果这个做法不成功,第二阶段就是组成一个没有他(罗杰斯)的团队;如果这样还是不行,第三阶段是组成一个没有我的团队"。第一阶段开始于1978年,索罗斯开始招聘人员让罗杰斯培训,结果却失败了------罗杰斯喜欢他和索罗斯之间的合伙关系,不能容忍外人加入,最终他们只能分手。

那是1980年的事。与罗杰斯散伙的同时,因为对工作过于投入而不顾家庭,索罗斯和妻子离婚。他独自管理一亿美元,只有非常少的员工,压力变得无法忍受。这种情形导致1981年基金亏损并引发赎回危机。

索罗斯事后谈起这段经历时强调了两点:一方面他觉得他的投资特别得心应手,由于压力太大他放弃了许多案头准备与程序,完全凭直觉与判断力行动,斩获多多;另一方面他又觉得,"基金像是一种生物,一种寄生虫,正在吸噬我的鲜血,消耗我的精力。我自问谁比较重要:基金还是我?基金是我成功的工具,或者我成了基金的奴隶?"因此,1981年9月,索罗斯把基金外发给其他经理人管理,进入第三阶段。

对索罗斯来说,从"索罗斯基金"到"量子基金",是脱胎换骨的变化,也是他心理历程的一道坎。"我开始接受自己是成功者的事实,我克服了如果承认自己成功恶运可能来临的恐惧"。索罗斯害怕承认自己成功,是因为成功可能侵蚀其"戒心","如果你是个认真从事冒险的人,你需要纪律,我依靠的纪律是很深的戒心,戒心协助我在问题失控前警告我"。

索罗斯为此与许多优秀的投资高手交往,直到他在1987年遇到史丹利·朱肯米勒,才真正有了自己的管理团队。

索罗斯:时代弄潮儿(之五)"即时实验"

1984年,一度把基金管理外发给外部经理的索罗斯为了"让自己在心智上重新与投资结合",开始了"即时实验"。用索罗斯的话来说,"我的构想是在决策过程逐步开展时,把过程记录下来,因为我认为投资是一种历史过程。"说白了,"即时实验"就是记投资日记,把认识市场机会、形成决策、操作实施与战果检验的原始过程忠实地记录下来。

索罗斯在其著作《金融炼金术》中系统地整理了"即时实验",为我们追踪他的投资经历留下了宝贵的轨迹。尤其值得一提的是,"即时实验"正碰上国际货币史上极其重要的"广场协定(Plaza Accord)"。

1985年9月22日,美、英、法、德(当时的西德)、日五大工业国("五国集团")的财长齐集纽约广场大饭店(PLaza Hotel)开会,一致认定80年代初期极为强劲的美元汇率已经过高,达成联手打压美元的协定。

"广场协定"有其深刻的历史背景,也产生了深远的历史影响。以日本为例,1971年8月15日以前,日元和美元之间是固定汇率:360元兑1美元,这是1949年美国根据当时日本的经济实力确定的。30多年后日本经济已经发生了翻天覆地的变化:1950年美国国民生产总值是日本的26.1倍,1960年是11.8倍,1970年是5倍,1980年是2.6倍,日本成为世界第二大经济体,日元对美元提出了强有力的挑战。与此同时,德国在欧洲的崛起也使马克挑战美元。"广场协定"的结果,日元从1985年的250日元兑1美元升值到1996年的87日元兑1美元。从此开始的日元的强劲升值,带来日本经济的泡沫化及其后长时间的困境。

对于索罗斯来说,"广场协定代表自由浮动汇率制度结束",代之而起的是所谓"管理浮动汇率制度"。

从里根上台后实行"强势美元"政策起,索罗斯就预见到一个新的"盛衰周期"将临,因为强势美元政策与美国国际收支状况背道而驰。尽管马克和日元正在贬值,他却大量持有。

当索罗斯得知广场大饭店会议后,他便通宵达旦地加磅。协议公布后的第一天,美元兑日元从239下降到222.5,下降4.3%,创下历史纪录。人们欢呼雀跃纷纷获利回吐,索罗斯却进一步大量买进日元。到10月底,美元下跌13%,兑换205日元。到1986年9月,下降到兑换153日元。外币兑美元平均升值24%-28%。

索罗斯这一盘下了15亿美元的赌注,大部分押在马克和日元上,他赚了大约1.5亿美元。在1985年9月28日的日记中,索罗斯把当时的突击行动称之为"一生中的一次消遣,最后那一周的利润比最近4年金融交易损失的总和还要多……"

这是奠定索罗斯专业声誉的一战,也预示着国际货币市场更大的风暴。

索罗斯:时代弄潮儿(之六)炼金术士

学哲学出身的索罗斯自有一套独特的投资哲学,而他则把自己阐述这套哲学的专著命名为《金融炼金术》(或译《点石成金》)。

在西方,中世纪盛行的炼金术试图靠咒语点石成金,从眼下风靡全球的哈利·伯特的历险故事中,我们还可以看到这种文化遗产的深刻影响。当然,西方的主流意识形态是理性主义的,华尔街流行的有效市场理论就相信市场是理性的。然而,索罗斯却认为市场本质上是非理性的,成功的投资理论不是科学,而是一种炼金术。用索罗斯的话来说,"炼金术就是暗示某种干预、操纵、物质的改变","炼金术士设法以念咒的方式把低级的金属变成黄金,当然是缘木求鱼的事。对于化学元素,炼金术可能起不了作用。但在金融市场则可能行得通。咒语能够影响左右事情发展的人的决定。"

重视人的主观因素,是理解索罗斯的"炼金术"的钥匙。在索罗斯看来,股价既反映了股票的客观价值,也反映了投资者的主观偏好,是一种微妙的"反射关系",其结果使投资者偏差变成市场偏差。股价的走势,是由市场趋势与市场偏差相互作用的结果,既表现为投资者被动的认知过程,也表现为其主动的参与过程。市场趋势与市场偏差、股价的三角关系决定了股票的"盛衰"周期。这种周期运动常常表现为"自我加强走势"与相反的"自我调整走势"。把握"盛衰周期",承认由于人的参与市场经常会犯错误,就能把握投资获利的机会。索罗斯的选择,就是常常在市场盛衰周期的转折关头"逆势而上"。

由此我们可以理解索罗斯的一些独一无二的做法:他常常凭感觉就采取行动,先建仓,再由他的助手去求证。用他自己的话来解释,"我留意不平衡的情况,因为这种不平衡的状况使我亢奋,因此我做的决定,其中有理论成份,也有本能在里头,你也可以说这就是直觉。"

由于索罗斯选择了与市场对抗,索罗斯的直觉常常表现为一种生理上的痛苦:"我知道自己可能会出错的心态让我缺乏安全感,缺乏安全感使我随时处于奋战状态,因而随时提高警觉以应付错误。"这种危机感加上繁重的工作,使索罗斯常常发作背痛,这通常一种信号,提醒他其仓位有风险,一旦索罗斯检验其投资思路并找出应对良策后,他的背痛不用医治就会消失。

其实,身为弄潮儿,索罗斯有一套"始于自助,终于自败"的潮流理论:"潮流大部分时间都是一股助力,不过追随者到了潮流发生转折或改变时就会受到伤害。大部分时间我追随潮流,但我自始至终都了解自己也是‘众生’之一,也有可能受到伤害,因此我随时留意转折的出现。"

值得一提的是,索罗斯的成就,还和量子基金既有股票部位又有利率部位、外汇部位的结构有关。比较一般的投资组合,索罗斯自认其基金"比较像建筑物,有结构,有融资,我们用我们的股本作为基础,建立一个三度空间的结构,由基本持股的质押价值来支撑"。后冷战时代全球外汇市场的大幅动荡给量子基金提供了无与伦比的机会,索罗斯由此成为全球知名的"金融大鳄"。

索罗斯:时代弄潮儿(之七)金融大鳄

让索罗斯赢得国际声誉的,是狙击英镑。

1992年英镑受到攻击,缘于当时欧洲汇率机制陷入困境。从1979年开始启动的欧洲汇率机制,是计划中建立欧洲单一货币(欧元)的第一阶段,这种机制不是让参与的欧洲各国货币汇率固定在黄金上,也不是稳定在美元上,而是相互之间在一个规定范围内浮动。由于德国在欧洲经济中的火车头地位,核心的汇率以德国马克为基准。一旦汇率浮动超出这一范围,各成员国中央银行有义务进行干预。1992年2月马斯特里赫特条约签订,欧洲联盟12个成员国就建立欧元提出了具体的时间表,将在2000年前建立欧洲中央银行和单一的货币。然而,事与愿违,德国由于承担两德统一的巨大成本而面临通货膨胀的压力,不得不维持高利率,致使马克走强。相形之下,英镑、里拉等则处于弱势。

"山雨欲来风满楼",1992年7月就有6位英国货币专家联名写信给伦敦《泰晤士报》,要求英国政府降低利率以克服经济的不景气,甚至考虑从欧洲汇率机制中退出。对于英国政府来说,可以降低利率,但前提是德国也降低利率,否则将意味着英镑与马克的固定汇率的破裂。

索罗斯看准了这个机会,他为此还和德国央行行长会谈过,他把赌注押在德国一边。事实证实了索罗斯的判断---德国联邦银行拒绝了来自英国政府方面的多次请求,坚决反对降低自己的利率。索罗斯相信货币汇率机制的分崩离析是一步步发展的:先是货币汇率,然后是利率,接着是股市的下跌。他抛售了70亿美元的英镑并购进了60亿美元的马克和少量法国法郎;购入价值5亿美元的英国股票(假定一个国家的股票会随着其货币贬值而升值);投资于长期的德国和法国债券市场,同时卖空德国和法国的股票(德国的马克升值将损害其股票,但对债券有益,因为利率将降低)。索罗斯在这场赌博中运用杠杆手法投入了100亿美元。结果不仅迫使英镑退出欧洲汇率体系,还使他赚了10亿美元,赢得了"英格兰银行征服者"的称号。

当然,这里也有英国政府的功劳,为了政治的原因,他们居然决定不惜代价要留在欧洲汇率体系之内,在9月16日英国政府最终宣布退出欧洲汇率体系的"黑色星期三",他们甚至在一天内两次提高英镑利率(从10%提高到12%、15%)。当然,最让索罗斯们高兴的是,英国政府决定动用外汇储备干预市场。几百亿外汇储备对上万亿投机资金,这是包赔不赚的买卖,英国纳税人的血汗钱转眼成了索罗斯们的利润。更使索罗斯得意的,是他因此得到了媒体的集中报道,成为国际资本市场的一大明星。

此后整个90年代可以说国际汇率体系动荡频仍,给索罗斯提供了大展身手的舞台。在墨西哥、在俄国、在东南亚,从卢布到泰铢、港币,到处可见索罗斯活跃的身影,不管他最后落得盆满钵满还是折戟沉沙的结果,都不负他"金融大鳄"的大名。其实,在媒体集中炒作下,索罗斯常常成为一些政府机构与社会势力的替罪羊,体制的缺陷与错误的决策遁形于"国际阴谋"的舆论烟幕中。客观地说,正像大型食肉类动物在自然生物链中有不可取代的功能一样,"金融大鳄"通常能帮助人们更深刻地认识金融市场的缺陷,加强金融体系的国际竞争力。当然,这一切都遵循"森林法则",表现为血淋淋的教训 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2457 人气#黄金外汇论坛

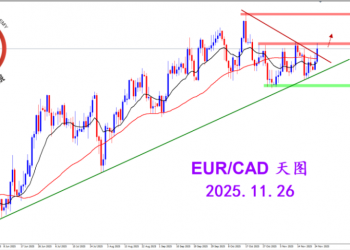

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2457 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3159 人气#黄金外汇论坛

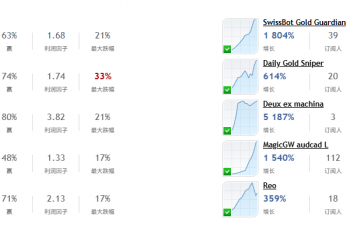

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3159 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3198 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3198 人气#黄金外汇论坛 【认知】5998 人气#黄金外汇论坛

【认知】5998 人气#黄金外汇论坛