隱居

少 塵

隱居是一種生存方式,是許多人心底追求的理想生活。

我寓居農村,行山看日落,湖邊觀釣魚,石桌瞧下棋。過年過節,鄰居一家三口回城探親,村裡便再沒有熟人,菜肉市場賣豆腐、賣雞蛋的攤主,雖然見到我會點點頭,但都不知我姓甚名誰。

我不敢說這是隱居,因為每天都要上網,瀏覽天下新聞,還常常寫一點短文章給報館,這樣不清淨,凡心未掃,招惹紅塵,算不得隱居。

更何況隱居是講究身份的。易經曰:天地閉,賢人隱。此話大概是說,時局不好猶如季節肅殺,賢人只好隱居。賢人自古也有標準,要有學問、有才德、有名聲,賢而隱,沽名釣譽者不算,專指那些有人請做官,但自己不願意,躲在鄉下種地養畜自給自足過日子,笑傲山水的人。

上屆總理溫家寶卸任前出訪泰國,對華商說,他要「歸隱山林」。七十多歲退休回家,按照「有人請做官,自己不願意」的標準,也算不得隱居,但他表露出的嚮往之情,則是明白無誤的。

最初的隱士並不神秘,不過是農民工。如伊尹早年躬耕於「有莘之野」,後來才助商湯滅夏桀。

商末伯夷叔齊兄弟算是標準的隱士。他們的父親是一個小國孤竹國的國君,生前提出讓三兒子叔齊接班,死後,叔齊不幹,說應該大哥伯夷來接班,伯夷也不幹,說那樣我就違背了父親的意願,說完就逃走了。叔齊一看,也逃走了。國君只好由老二來接班。話說伯夷叔齊隱居中聽說周地退休待遇不錯,就投奔去了,路上恰好碰到周武王帶父親周文王的棺材去報仇攻打商紂王,兩位老人就勸道:父死不葬,以臣弒君,不孝不仁,不能幹啊。武王不聽,滅掉商紂王,建立周朝,這哥倆恥食周粟,逃到首陽山隱居,靠薇菜果腹。一位農婦說,現在天下都是周朝的,薇菜也姓周啊,他們倆連薇菜也不吃了,七天後餓死在首陽山。

伯夷叔齊的故事傳遍天下,較早可以見到的文獻記載是孔子的高度讚揚,說他們求仁得仁,不降其志,不辱其身。從此,伯夷叔齊的仁義孝悌也成了儒家思想的基礎。

孔子生於亂世,自己常碰到隱士,如楚國狂人接輿,長沮、桀溺「耦而耕」,頗有些羨慕他們的日子,曾自嘆:「邦有道則士,邦無道則隱」──實在沒得幹,就當隱士去。他雖然有「明知不可為而為之」的精神,但心裡頭還是嚮往隱居生活的。

秦末的隱者,「商山四皓」比較有名。這四位老先生有些來歷,是秦始皇時七十名博士官中的四位:東園公唐秉、夏黃公崔廣、綺里季吳實、甪里先生周術。劉邦稱帝之後,想請他們出來做官,遭婉拒,還吟一首《紫芝歌》回答他:莫莫高山,深谷逶迤。曄曄紫芝,可以療飢。唐虞世遠,吾將何歸?駟馬高蓋,其憂甚大。富貴之畏人兮,不如貧賤之肆志。這首詩以後成為隱者的座右銘。

話說劉邦有一陣子想廢掉太子劉盈,不讓他接班了。劉盈的親媽呂后急了,問計張良。張良出的主意是快請「商山四皓」出山來勸劉邦。一天,劉邦和太子劉盈喝酒,看到太子身旁站商山那四個老傢伙,鬚眉皆白,大吃一驚,頓時明白朝內外都同情太子,只好放棄了改立太子的念頭,劉盈這才成為漢惠帝。隱士的影響力,由此可見一斑。

張良和這四個人原來有些淵源,年輕時他散盡家財謀刺秦始皇,博浪沙一擊不中,改名換姓隱匿下邳,在圯橋為黃石公三次撿鞋子,黃石公就是夏黃公,當時授他軍事秘籍《太公兵法》,有人說是《素書》。我去焦作雲台山時,當地有他隱居的傳說,並有子房溝、子房湖的地名為證,他在這裡學習了兵法,後來幫助劉邦建立漢朝,封留侯。封侯後張良即向劉邦辭官:「願辭人間事,欲從赤松子遊」,第二次隱居。

漢初崇信黃老之道,隱士多,方式也豐富起來。漢武帝時的朝臣東方朔曾說過,像他這樣的人,就是所謂「避世於朝廷間者也,古之人,乃避世於深山中」。晉代王康琚作《反招隱詩》:小隱隱陵藪,大隱隱朝市。人們由此總結出做隱士的訣竅:小隱隱於野、中隱隱於市、大隱隱於朝,越隱越舒服了。

到了魏晉一代,時局更亂,隱士更多。最有名的是隱逸詩人陶淵明,他把隱士生活詩化了。他為官八十餘日,因不願為五斗米折腰,辭官歸隱,作《歸去來辭》,有句云:田園將蕪胡不歸?這句自問詩不知撥動了多少人歸隱的心弦。至於《飲酒》詩中一句「採菊東籬下,悠然見南山」,更把隱居的悠閒寫到了極致。這個南山是他隱居之地,還是終南山?有不同的解說。

說隱居,不能不提到終南山,這裡是道教的發祥地。原來函谷關關令尹喜在此結草為樓,一日登樓,驚見紫氣東來,吉星西行,大叫:有聖人要來,就去關上等待。不久,果然來了一位騎勢宗葲老者,就是老子。老子在此應尹喜之請,寫下五千言的《道德經》,然後飄然不知所終。後來的道教把《道德經》奉為教典,把老子尊為始祖。我去過終南山,但見樓閣巍峨,煙霞飄蕩,楹聯題刻讀不勝讀,不少字認不出來。這裡有秦始皇建的老子廟,漢武帝築的老子祠,唐代李姓王朝更把老子尊為聖祖,自然又是一番擴建。

話說唐代盧藏用想做官,因沒有名氣,想出個法子就是到終南山隱居,不久名氣果然大了起來,連皇帝都聽說了,就請他去做官,他以高士身份欣然前往,時人稱之為隨駕隱士。司馬承禎當面諷刺他走的是「仕官之捷徑」,這就是後人所稱的「終南捷徑」。終南山名人輩出,不僅有老子,還有史書中的鍾馗、財神、藥王、仙家不知凡幾。直到今天,這裡仍是隱居者最多的地方。有位大鬍子美國人比爾.波特是漢學家,曾踏訪中國的當代隱士五千餘人,寫下《空谷幽蘭》一書。這五千多人大部分隱居在終南山。我讀罷此書,記憶最深的,是一位隱士住在絕壁上,進洞要攀鐵索,吃的是樹葉、野果。陝西人張劍鋒讀罷此書,也去終南山踏訪茅棚、岩洞,見過六百多名隱士。據他統計,數千年來,全球數以百萬計的隱士在終南山隱居過。

隱居現象今天又熱鬧起來,因為城市生存環境越來越糟,社會風氣趨於勢利,不少人躲進深山老林求得清淨。心理學家張金剛說,住山的目的是看到自己內心的山水。也有心理學家分析,如今隱居之士可分三種,一是修煉養生,二是迴避現實生活之煩惱,三是人際關係出現障礙。

不論哪一種,在終南山挖岩洞、搭茅棚不是一件容易的事。自己若有積蓄,不愁柴米油鹽,也要耐得住寂寞;如果連果腹之力都沒有,要靠供養人送米送菜,就難得長久。至於成仙成道成佛,願望良好,但靈魂飛昇只是個傳說。

回到現實中來選擇生存方式。去年秋天,在京與退休外交官冀朝鑄夫婦吃飯,他們曾常駐聯合國工作,過幾天就要到海南島過冬,說那裡有陽光、海水,是全世界的人追逐的兩樣東西。今天,我再加一樣:清新的空氣。有這三樣東西,學習漢朝人的思維,無論在野在市在朝,只要帶壢有退休金、低保金的銀行卡,都可以安度晚年。 |

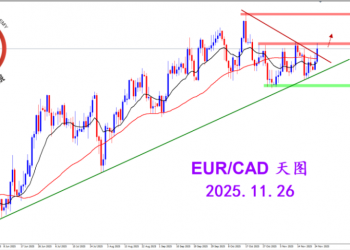

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1192 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1192 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2870 人气#黄金外汇论坛

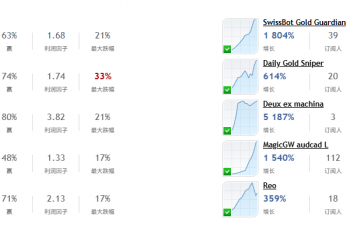

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2870 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜2942 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜2942 人气#黄金外汇论坛 【认知】5735 人气#黄金外汇论坛

【认知】5735 人气#黄金外汇论坛