中國有能力推行創新驅動戰略

趙令彬

中國今後經濟工作將重視調結構,特別是產業升級,為此有必要實施創新驅動發展戰略。無論從客觀條件及實踐經驗看,中國推行此種戰略確實可行並已初見成效,概述如下。

推動創新驅動發展戰略的最基本條件,就是建立自主創新能力,而中國在這方面的條件不錯並不斷改進:(一)人力資源豐富教育投入高。中國的科學、工程及技術人員隊伍世界最大且在增加,還有大量在海外留學及工作的人員。(二)科研開發投入量大且增長快,產出的論文及專利與日俱增故無論投入及產出均已居世界前列,還有各種研發計劃(如國家級的863計劃)。(三)外資大舉到中國投資建立科研開發中心,有利於中國的科研體系改革及發展。近年西方對中國在科研及教育上的投入和取得的進步十分注意,並擔心競爭優勢不保,反而中國本身少有談及這些進展。

從實踐方面看,中國在自主創新方面的成績其實不俗。即使在改革開放前,中國便已主要依靠自己力量進行軍工及太空科技開發,並取得一定成果,「兩彈一星」乃其中代表。一直以來西方十分關注中國的強大仿製能力(或稱之為reverse engineering)。仿製雖有樣板或一定的資料可供參考,但仍要靠本身的摸索及創造方可成功。俄國賣給印度的武器比賣給中國的先進,原因正是中國的仿製能力遠超印度。如印度的航母要俄國協助改造但仍未成功,而中國的遼寧艦便已成功自行改造,證明俄國的判斷不差。

改革開展後的30年來,中國多個民用產業的技術水平也突飛猛進。這每由借助引進技術加以消化後再予改善,形成了在高起點上創新的跨越式發展途徑,在高鐵、各種電機、輸電、汽車以至其他行業都取得了顯著成果。自然這已引起西方的顧忌:近年西方不斷指控中國偷竊或抄襲技術,便從側面證明了「中國創造」已開始面世,中國不少自主產品已非吳下阿蒙。近年歐美對中國入口的限制已出現了產品結構轉型:由過去的勞動密集加工及輕工產品,轉向了資本及技術密集的重工產品。這便從另一個側面反映中國生產力的提升。

從當前形勢看,一些中度技術的重工產品,已成了中國實行入口替代及進佔國際市場的新增長極,代替了80及90年代的輕工消費品。這方面的例子很多且與日俱增,包括各種建築機器、船舶、陸上石油鑽機、貨櫃箱吊機及其他各種通用、專用機械等,令許多西方企業(如美國的Caterpillar等)已開始感到壓力。中國在創新驅動及自主品牌方面的進展,似比一般想像的更快。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1134 人气#黄金外汇论坛

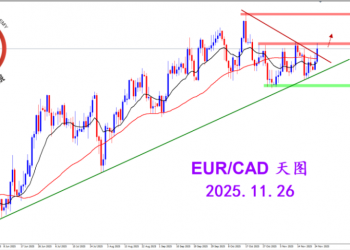

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1134 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2860 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2860 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜2934 人气#黄金外汇论坛

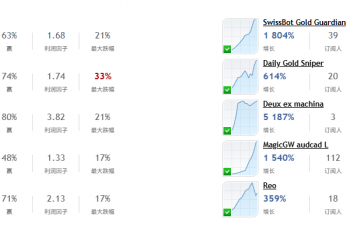

MQL5全球十大量化排行榜2934 人气#黄金外汇论坛 【认知】5725 人气#黄金外汇论坛

【认知】5725 人气#黄金外汇论坛