放眼望去,这道公车私用的风景线,在我们这个星球上已经是越来越罕见的稀奇景色了。

韩国首都首尔市已把“官车”数量砍到只剩4辆,市长和3位副市长各1辆。没有紧要公务,市长也须乘地铁上班。

美国纽约市长布隆伯格、英国伦敦市长利文斯通也都是每天乘地铁上下班。

瑞典政府高官工作时可以使用公车,下班只能开自己的私车,首相也只能开私家车上下班。[注2]瑞典警方在周末可以拦住任何公车,检查其是否执行公务。

德国一位女议员因为用公车送丈夫到大学上班被曝光而不得不辞职。

丹麦的公务员出差只能坐公共汽车,出差地如果没有公交车,才可以乘坐出租车。

意大利西西里岛有个倒霉的市长,他和夫人出去私人旅行,让司机用公车把他们送到港口,旅行回来又让司机接了一次。不料被人告上法庭。市长公车私用,补回汽油费都不行,不但丢了乌纱帽,还被判入狱六个月。

芬兰可以说根本就没有公车一说。除总统以外,芬兰整个公务员系统中,只有总理、外交部长、内务部长和国防部长4个人享有固定的专用公车待遇。而且他们也只能在上班时间使用专车。亲友揩油之事闻所未闻。虽然贵为一国元首,芬兰总统常常骑自行车出门。

社会主义中国,公务员理应更加廉洁奉公。然而让人很难理解的是,我们这里大大小小的党政官员,从国家级的部长到县级的科长以及乡镇长,只要有条件的,都要搞上一辆专车;没有条件的呢,努力创造条件也要搞一辆玩玩。而一旦有了专车,几乎不言而喻就有了全天候24小时使用权、全家使用权、亲友使用权、公私不分的使用权。

这种公车腐败在某种程度上已经成了激化我国党政官员与普通百姓矛盾的“导火线”,成了建设节约型社会与和谐社会的“公敌”。可以说,这种公车腐败之弊,上上下下有目共睹;至于如何改革,则意见大相径庭。

如果能站在关注民生的角度看问题,公车改革的思路我以为并不难理顺,关键就是两条:

第一,为了民生,必须从根本上禁止官员化公为私、公车私用。

第二,领导干部专车制度,是导致公款私车制度的捷径,不能不取消。

循此思路,我斗胆提出一个公车改革方案供政府与读者朋友参考。

这个改革方案要点有五:

一、除军队系统以外,同一城市的所有公务车组编为三类出租汽车公司,均按企业运营,价格与当地其他出租汽车公司相同。其中,A类公司为机关内部服务,同时保留部分特殊管理办法;B类公司面向社会服务;C类公司兼顾机关内外服务,根据机关内公务用车的需求情况灵活调度。

二、公务员因公用车,既可以乘机关出租汽车,也可以乘社会出租汽车。

三、A类公司(以下简称公司)优先安排因公用车,并保留必要数量的备用车以应公务急需。任何人以任何原因用车均须按规定付费。

四、公务员因公乘车付费后,由本机关按财务制度审核报销;因私乘车的费用一律自理。

五、取消各级领导干部专车制度,领导干部公出,由公司调度安排备用车;公出结束,备用车仍归公司调度管理。

这个车改方案将机关公车改为企业化运营,公务用车绝大部分社会化,既能保证公务员工作用车的需要,又能杜绝公务员私占公车,同时可以大大降低机关公务车保有量,从而节省出大量资金用于民生。

《人民日报》2005年1月26日报道,据了解,甘肃省一个县的公务用车少则89辆,多则362辆;要养活全省公务用车,一年花费8.07亿元。公务车每公里成本费6至8元,是市场成本的8至10倍,使用效率只有市场运营车辆的十分之一。

依此计算,按照市场运营车辆的成本效率指标管理,按照我国现有公车400万辆、每年费用4000亿元计算均可削减90%,只需10%。在改革过渡阶段,即使打上1倍的保险系数,最多也只要保留20%就足够了。

总之,仅仅公车管理制度改革这一项,只要动真格,从公车消费的4000亿元中每年可节省出3000亿元是有把握的。这笔巨款投入民生,可就是民生财政的第一桶金啊!

那么,民生财政的第二桶金该从哪儿挖出来?毫无疑问应指向花在吃喝上的那几千亿元公款。

请看,全国公款吃喝开支的攀升账。[注3]

1989年370亿元

1990年400亿元

1992年800亿元

1994年1000亿元

2002年2000亿元

2003年以来每年的公款吃喝是多少呢?据有关资料,已达3000亿元左右。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2402 人气#黄金外汇论坛

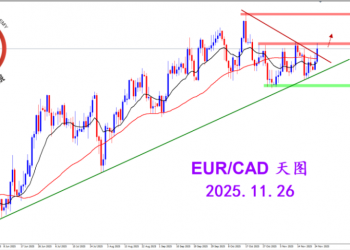

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2402 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3127 人气#黄金外汇论坛

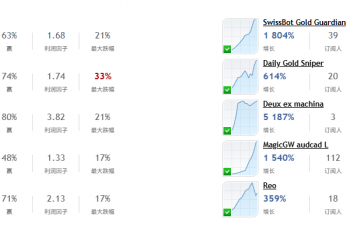

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3127 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3176 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3176 人气#黄金外汇论坛 【认知】5982 人气#黄金外汇论坛

【认知】5982 人气#黄金外汇论坛