李铎狗尾草和伪君子—— 绝其本根,勿使能殖

6月21日 20:54

城里人不知农民辛苦,常以为,种粮很简单,播种后,就可以游手好闲,等上几个月,待农作物成熟,人也歇足了,再忙活一阵子收获收获而已。其实农民播种下后,并没有闲着,每天依然要到田里去,去除杂草,即“芟夷”,不然就会草盛豆苗稀。野草之恶,在于其争夺田中养料,而又不结果实。惟有芟夷之,方有好收成。

混迹于禾中的野草,种类繁多,农民入田,眼疾手快,凡非苗者,绝对连根拔去。但是,大概是达尔文进化论中适者生存的理论作祟,这些野草也渐渐地学会伪装自己,让人难以分辨自己是草还是苗。

谷是中国古代北方农民的主要农作物,便有一种野草,进化的和谷极其相似。那就是随处可见的“狗尾巴草”。狗尾巴草,在英语中叫Foxtail,直译的话是“狐尾巴草”,《本草》中,则称之为“狼尾草”,不论“狗尾”“狐尾”还是“狼尾”,都是取其相似之意。古代称之也有不少字:有“稂、蓈、蕫、莠”。前两个与“狼”字同音,大概就是因为容易让人联想到“狼尾巴”。至于“蕫”,单独不常用,经常是和“蓈”搭在一起,构成“蕫蓈”一词,一不留心,还以为是七仙女的丈夫“董郎”呢。“莠”则是比较常用的字,因为人们讨厌狗尾巴草,“莠”就成了“恶”、“坏”、“奸”的代字,有“莠言”(恶语)、“莠民”(奸民刁民)等词语。

(图注:“狗尾巴草,在英语中叫Foxtail,直译的话是“狐尾巴草”,《本草》中,则称之为“狼尾草”,不论“狗尾”“狐尾”还是“狼尾”,都是取其相似之意。”作者供图)

野草也就是野草,除之即可,至于如此扬其恶吗?人们痛恨“莠”,并非单单因为它与谷争夺养料,更重要的原因是,“莠”本是野草,却把自己扮成禾苗,让人看不出来,欺骗了善良老实的农民。人比野草更善于学习,更容易理解适者生存的道理,将自己的真面目隐藏起来,扮成道学家,扮成大善人者,如狗尾巴草一样,随处可见。

人自有个性,有性急的,有性温和的。有觉得世界真美好的,也有以为人间乃地狱的。不论哪一方,极端都不好。所有还有居中的,即不觉得世界如一些人描绘的那么好,也不绝望,而是尽自己所能去影响这世界。这种人处世以中为用,故称之曰“中庸”。孔子虽然没有写一部《理想国》,但是他的心目中是存在着一个理想国的,这理想国便是以“中庸之道”为治国之本,他心目中理想的人格,便是“中庸”的人格。

“中庸”只是理想,现实中的人,总难免会左偏一些,或者右偏一些。所以我们常常觉得周围的人,某某过于激进,某某过于保守,既使你觉得自己很“中庸”,很可能是你将激进或者保守当成了“中庸”。孔子曾感叹地说:“不得中行而与之,必也狂狷乎?狂者进取,狷者有所不为也。”他所谓的中行者,就是行中庸之道的人,比较难遇到。那该怎么办?就交往狂人和狷人。狂人就是积极进取的,易冒进的;而狷者则属保守的,处世谨慎的。如果这样的人来追随孔子,投其门下,孔子还是乐于接受的。因为,教育就是一个打磨的过程。激进者,适当的打击打击;保守者,给点激励,不时的鞭策鞭策,他们便不会太偏离中庸之道。

可是有一种人,就是孔子所说的“过我门而不入我室,我不憾焉者”。这种人经历了社会的风风雨雨,练就了一身适者的本领,习惯性地伪装自己,流俗需要什么,他们就打扮成什么,混社会游刃有余。因为他们已经功成名就,所以也同时无可救药,认识他们还不如不认识之,不相交往,自然一点都不遗憾。这种人就是“乡原”。

“乡”主要是指农村。中国是农业国,历来重农,但是重农所重的是农民交来的粮,而非重视农民;从精神上、意识上又蔑视农民。所以说,中国是经济上的重农之国,又是文化上的轻农之国。当然,中国的农民往往数辈守着一块田,不常外出,即使会读一点书,却没有机会与他人交流。往往知识面窄,见识短,他们的行为准则,一是靠祖宗留下的成规,一是靠被他们公认出来的可信的人的指导。他们听不到圣人之言,不明世间至理,难以理喻之。所以,重农的中国,历来是提到乡下人,往往都带有鄙夷色彩。

“原”字比较复杂,起初是“厂”下加个“泉”。本义是象泉水流出的样子,所以是指“源头”“根源”“本源”。后来它的字义渐多,就又造了一个加三点水的“源”来承载其本义。让“原”主要做“原来”“旧”“曾经”甚至“原谅”来解,大概正因为如此,“厂”下的“泉”也没有必要了,它的“水”也简写成了“小”。而在“乡原”一词中,“原”与以上的“原”又不同,它读作去声,是“愿”的通假字。“愿”(去声)和“願”是两个不同的字,简化字的时候,将“願”简化成了另一个字“愿”。《说文解字》训“愿”为:“谨也。”“谨”“慎”两字互训。那么“愿”就是谨慎的意思。而“願”字从“原”从“页”,“页”是头,本义是“头大”,是不是因为“头大”的人想得多?所以它表示心愿、意愿、愿望。

由于在《论语》里,“乡愿”原本是写作“乡原”的,因此典籍中“乡原”比“乡愿”的使用频率要高一些。“愿”字渐渐就用得少了,后来简化字的时候,再将“願”简化成“愿”,等于将之消灭了。所以“乡愿”在今天最好写作“乡原”了。

“乡原”字面的意思就是乡下的做事谨慎的人。这样的人,既不冒进,又不保守,处世谨慎,几乎就是“中庸”者,这有什么不好?关键问题是,见识短,知识面窄的乡下人,是不会有如此“中庸”者,他们的“中庸”是做出来的假“中庸”。他们看到积极进取的人,就会打压,看到保守的人就会讽刺挖苦,在农民中树立了“中庸”的形象;而其内心,深深藏着的是一己之私,他们是为树立形象而树立形象。他们打击“狂人”,是因为他们知道一般大众不喜欢这些狂人,打击之可以赢得一些掌声,赢得一些喝彩;他们打击“狷者”,是因为狷者不会反抗,不会与他们争辨。这样一来,他们以道德者自居,得到了乡下人的尊敬。他们能够做的,或者说仅会做的,就是投民众之所好,看世俗之所需,更重要的是,他们为了自己的利益,盯着主子的脸色,摸透主子的脾气,利用在乡里的威望,叫喊一些主子需要、而乡里人又以为是道德准则的口号,其骨子里根本没有道德可言。

匈牙利著名作家莫尔多瓦·久尔吉曾经描写过一头会说话的猪,名叫尤日。这头猪深得农场领导的喜爱,它会投领导所好,会说领导爱听的话。它最大的作用,就是欺骗它的同胞们。那时候,让农场领导最最头痛的事是,当将猪们送往屠宰场的时候,猪们知道面临的是什么,自然要反抗。它们挤在一隅,不肯下车,乱跳乱跑,甚至咬伤工作人员。此前通过种种表现,已经赢得了猪们信任的尤日出现了,在去屠宰场的路上……莫尔多瓦·久尔吉描绘道:“肥猪们对尤日既景仰备至,又觉得他亲愈手足。而他自己却显得痛苦不堪,悲愤之情溢于言表,他喊道:‘我宁可壮烈地死去,而不愿这样卑贱地活着。’肥猪们觉得深受启发。当运输车刚抵达屠宰场时,尤日第一个昂首阔步、视死如归地下了车。”当然,农场领导是不舍得让它死的,它通过另一个通道去领演讲费了,以便再去欺骗下一批。而那些听信了尤日演讲的猪们,“毫无反抗,从容就义,让人按倒在屠刀下。”

由此可知,伪善者比恶人更可恶,假道学者比一看就不道德的人更无耻。所以,“乡原”才成了孔子最深恶痛绝的人,称其为“德之贼也”。《孟子》最后一部分,用了相当大的篇幅讲“乡原”,其所引文,与《论语》略有不同,兹录如下:

万子曰:“一乡皆称原人焉,无所往而不为原人,孔子以为德之贼,何哉?”

曰:“非之无举也,刺之无刺也;同乎流俗,合乎污世;居之似忠信,行之似廉洁;众皆悦之,自以为是,而不可与入尧舜之道,故曰德之贼也。孔子曰:‘恶似而非者:恶莠,恐其乱苗也;恶佞,恐其乱义也;恶利口,恐其乱信也;恶郑声,恐其乱乐也;恶紫,恐其乱朱也;恶乡原,恐其乱德也。’君子反经而已矣。经正,则庶民兴;庶民兴,斯无邪慝矣。”

孟子解说的“乡原”是与世俗同流合污、貌似忠信廉洁、赢得不少听众、最具欺骗性的人。他们虽然满口仁义道德,实则是道德败坏的根源,是会说话的猪。对待乡原,当然要像对待“莠”一样,恰如《左传》所言:“绝其本根,勿使能殖。” |

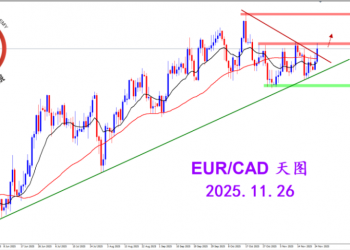

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1272 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1272 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2880 人气#黄金外汇论坛

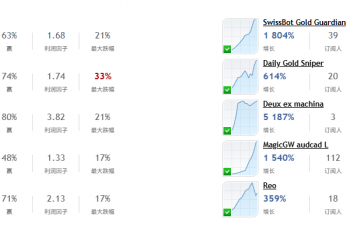

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2880 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜2956 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜2956 人气#黄金外汇论坛 【认知】5745 人气#黄金外汇论坛

【认知】5745 人气#黄金外汇论坛