陈明远先生发表了一篇题为《“四大文明古国”说法不规范》的文章对中国位列“世界四大文明古国之一”的说法提出了质疑。我本人是赞同中国摘掉“文明古国”帽子的,但对陈先生的论证和论据则有些异议,而且理由也与之大异。

“四大文明古国”由中国人提出,并没有得到世界范围内历史学界的公认,这或许是个事实。但须知,“学术话语霸权”正是当今世界西方“话语霸权”的重要组成部分。中国的考古学起步比较晚,西方考古学界通过对西方乃至整个世界历史的考古,早已确立了比较成熟的历史叙说模式和体系,但这并不意味着考古的终结和历史的定格。早在1894年,法国历史学家拉克伯里就写有《中国太古文明西元论》一书,提出中国的人种和文明来自地理意义上的西方,尽管当时的中国学者质疑这种说法,但苦于没有重大考古发现的支持。到目前为止,国外比较公认的中国文明起源,还是从商代即大约3600年前开始算起。著名考古学家李学勤先生对此颇为不满,因为进入20世纪以来,中国考古取得了许多重大进展,如许昌人、山顶洞人、偃师二里头(夏文化)、安阳殷墟(商文化)等的发现,不但证明了中国人种独立演化的可能性,也印证了古书中一些原先看似历史传说的上古史大体是可信的,更证明了中国文明的起源也是很早的。

如何定义“文明”是个有争议的问题。剑桥大学考古学系主任格林?丹尼尔提出以城市、文字和复杂礼仪建筑的出现为标准,美国著名华人考古学家张光直先生等人还主张把青铜器的使用作为重要条件。综合这些标准,中国文明的起源至少不比陈先生列举的古苏美尔、古埃及、古希腊之类的文明起源晚。就“古”字而言,中国绝对是当之无愧的。此外还有一个“国”的问题。以领土、主权、民族等为基本特征的现代民族国家意义上的“国家”概念,直到1648年的欧洲《威斯特伐利亚条约》之后才初步形成。在此之前,各王朝代兴代灭,而且疆域和民族等也不固定。何况,“文明古国”概念的侧重点在于“文明”而不是“国家”。非要把“文明古国”改成“文明地区”也未尝不可,但必要性却不是很大。

至于“四大文明古国”的概括准确与否可以讨论,因为它确实无法概观所有的古老文明,所以学者们尽可或加或减。但不管有多少个,我都主张中国自己应主动摘掉“文明古国”的帽子,因为中国文明与世界上其他文明有着很大的不同,不可与它们相提并论。

中国文明具有自己的鲜明特色,其中“连续一贯”尤为各家所一致重点强调。梁漱溟先生在《中国文化要义》一书中说:“历史上与中国文化若后若先之古代文化,如埃及、巴比伦、印度、波斯、希腊等,或已夭折,或已转易,或失其独立自主之民族生命。唯中国能以其自创之文化永其独立之民族生命,至于今日岿然独存。”正是连续性这一特征,使得中国文明没有成为现代人和外国人所凭吊感怀、悲怆怜悯的对象。今天的中国人可以自豪地说自己是炎黄子孙,但在世界上恐怕没有谁能骄傲地说他就是古希腊人或古罗马人的子孙。黑格尔曾说:“一提到希腊这个名字,在有教养的欧洲人心中,尤其在我们德国人心中,自然会引起一种家园之感。”实际上他应把“希腊”改为“古希腊”,因为德国人是不会把今天的希腊当作“家园”的。而且,除了文化上的传承关系,今天的德国人和古希腊无论是在历史上还是在民族血缘关系上都没有任何关系。相反,中国文明是在中国人自己的手中世世代代延续传承下来的,这确实是中国人应该自豪和珍惜的地方。

即使一个人活了五百岁,只要他还没有去世,我们就不能称他为“古人”。中国文明数千年连续一贯一直到今天,仍是一个鲜活的文化生命,所以我们也不宜称中国为“文明古国”。现在是国人逐渐走出中国是“文明古国”的认识误区,开始重新审视中国文明的特征和价值,并加以继承和弘扬的时候了。 |

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等1262 人气#黄金外汇论坛

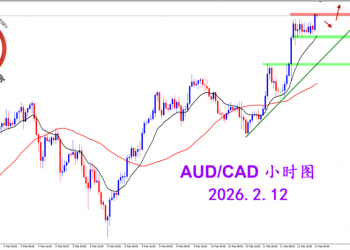

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等1262 人气#黄金外汇论坛 2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳1265 人气#黄金外汇论坛

2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳1265 人气#黄金外汇论坛 2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适1339 人气#黄金外汇论坛

2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适1339 人气#黄金外汇论坛 2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等1262 人气#黄金外汇论坛

2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等1262 人气#黄金外汇论坛