2006年12月26到2007年的1月2日,我在冰城哈尔滨度过了71周岁的生日.为什么要去哈尔滨过生日呢?因为我的几个妹妹和众多亲属都在哈尔滨,利用过生日的名义来个家庭大聚会是个不错的选择,另外我离开东北很多年了,我真希望能看到冰城的雪景,北风呼啸、大雪飘飘、银装素裹,这是多么壮观而又诱人的景致。借此找回我童年的感觉,然而一切都落空了。哈尔滨自入冬以来只下了一场雪,我去的时候市区已经不见了雪的踪影,只有郊外还多多少少有点雪的痕迹;天气出奇的暖和,同北京的温度相差无几,真是令人扫兴!

过生日嘛自然离不开宴席了,大家轮流请客,一天到晚不落桌的吃,简直吃饭成了一种负担,吃到嘴里什么滋味也没有了。哈尔滨的饭店相当火爆,凡是有点名气的都得事先预订,否则没有座位,看来现在吃成了一种时尚,据说中国人一年吃饭的消费就能建造好几艘航空母舰,简直太吓人了。就拿我们来说吃饭无非是做做样子走走形式而已,动则千元或数千元,结果满桌的菜肴几乎没动,你说浪费不浪费?中国人自古就爱讲面子,明知是浪费也得去浪费,真叫人心疼的慌。我亲眼看见服务员把剩下的饭菜全都倒到大垃圾桶里,多好的东西啊!就这么白白的扔掉了。在旧社会和解放初期,饭店把剩下的菜全倒在一支大桶里,之后还卖,名字叫折摞,价钱很低,买家也不少,有些人专吃折摞,因为便宜又好吃,什么滋味都有,不过呢,买折摞的人基本都是偷偷摸摸的去买,怕别人看见,丢了面子又不好听。所以那时有句骂人的话‘某某某是个吃折摞的货’、‘我看你就长个吃折摞的脑袋’!现在这种情况可能不存在了。古人言‘一粥一饭当思来处不易’,我看这句话很少有人放在心上了,就因为现在生活提高了,日子过好了,吃饭已不成问题,花点钱也不在乎,吃剩下不要了也算不了什么,我认为这是大错特错的,别忘了常将有日思无日,莫把无时当有时这句古话,月满自亏啊!我虽然71了,但经历过数次粮荒的情景,第一次是在我14岁的时候,国共交战,长春被围虽然这件事过去近60年了,然而历历在目就像昨天发生的事情一样。我记得长春被包围了11个月,断水断电,更没有粮食可吃,饿死的人多达几十万,一枚金戒指只能换一个窝头,一口袋流通券只能买一棵大葱,当时我在大经路小学念六年级,班主任姓姜,是个女教师,她连讲课的劲儿都没有了,一手扶着讲桌一手捂着肚子,少气无力地跟同学们说:“你们回去跟家长讲一讲,给老师我弄点吃的来,哪怕一瓣蒜也行。”我们班五六十个同学没有一个响应的,因为家家都没有吃的,拿什么捐给老师,没过几天姜老师终于饿倒了。学生也散伙了,学校也停课了。我还认识一个姓杜的叔叔,他原是荼社的服务员,就是提壶倒水的,因为没有粮食吃,说书先生也没力气说书了,书馆也黄了,杜叔叔也就失业了,有一次在街上我遇见他,把我吓了一跳,他整个变成了另外一个人,脸是酱紫色,浑身浮肿,走起路来摇摇晃晃,两眼直勾勾的一句话也不说,简直就是个行尸走肉,我还亲眼看见他从道边捡起一块砖头往嘴里塞,可见人饿到什么份上了,真要饿急了,什么都往嘴里塞什么都要啃上几口,没过几天他就活活饿死在小五马路的路边上了!简直惨不忍睹啊!有人问那时没有卖粮的吗?当然是有了,不过是极少数,而且价钱贵的惊人,对于老百姓来说可望而不可及,在长春解放前夕,一家卖粮的也没有了,当时大街小巷每天都有饿死的人,有的人走着走着就摔倒了,从此再也起不来了,类似这种现象举不胜举,我所看到的只是苍海一粟。

1948年8月,我们一家人从长春的东大桥逃难奔吉林市,我亲眼目睹在东大桥的郊区约5华里长的路两边全都是饿死的人,一眼望不到边,由于天气炎热,尸体都腐烂了,经雨水一淋大部分都变成了白骨,我算知道什么叫白骨现天了,空气中全是腐烂的尸体味,呛的人连气都喘不过来,都说死人臭死人臭,那个臭味简直是难以形容,我听说我见到的死人还是少的,长春的红旗街就饿死了近三十万人。想起这件事情来至今我依然不寒而栗!48年的9月我们终于到了吉林,吉林是解放区,物富民丰,生活好的不得了,吃饭根本就不是问题,一天一地真是两重世界。

到了1960年先后,中国又发生了三年自然灾害,粮食奇缺,政府不得不按量供应,我每个月的定量是三十斤,由于缺粮只给十五斤,也就是说每天只能吃半斤粮。由于副食品严重缺乏,既没有肉蛋也没有蔬菜,每天光吃半斤粮食能不挨饿吗?有的说书人连书台都上不去,更没有力气讲今比古了,很多人都得了浮肿,据说也饿死了不少人。

这是我前半生两次严重的缺粮经历,给我的经验是:除了粮食之外什么都不重要,钻石贵重能当粮吃吗?金银贵重能解饿吗?有人说不会买吗?话又说回来了,没有粮食你买啥呀?所以说粮食是宝中之宝啊!为什么古人说人以食为天!希望大家千万珍惜粮食,不要浪费。

摘自单田芳的博客: http://blog.sina.com.cn/shantianfang

[ 本帖最后由 志新 于 2007-9-3 19:21 编辑 ] |

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等1262 人气#黄金外汇论坛

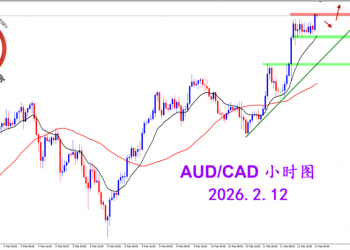

2026.2.13 图文交易计划:美指持续震荡 等1262 人气#黄金外汇论坛 2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳1265 人气#黄金外汇论坛

2026.2.12 图文交易计划:多头持续挺进 澳1265 人气#黄金外汇论坛 2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适1339 人气#黄金外汇论坛

2026.2.11 图文交易计划:磅加坚决阴线 适1339 人气#黄金外汇论坛 2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等1262 人气#黄金外汇论坛

2026.2.10 图文交易计划:美瑞大幅下跌 等1262 人气#黄金外汇论坛