外汇储备多元化——央行的说与做 - 陶行逸 (1月17日)

近年来,外汇储备多元化一直是悬挂在美元头上的“达摩克利斯之剑”,从俄罗斯,乌克兰,到中东国家,乃至中国,日本与韩国,每每有央行发表外汇储备多元化的言论,美元就被敏感的投资者大肆抛售。本周卡塔尔央行行长表示,该国外汇储备中欧元的比例最高可达40%,虽然作为中东小国,其外汇储备只有45亿美元左右,但美元也因此而承压下跌。因为投资者从这一事件中看到各国央行外汇储备多元化的趋势。

外汇储备多元化,被投资者普遍理解为央行有意将外汇储备投资从美元资产转向其他货币资产,因此对美元极为不利。对于这一问题,笔者认为,投资者的表现未免过于敏感而多疑,虽然笔者认同外汇储备多元化是一长期趋势,这同美元在全世界范围的重要地位逐渐减弱的长期趋势相符,但这一过程是缓慢和渐进的,体现在美元汇率上,美元长期贬值趋势也是逐步有序的。因而对市场的冲击远不如人们所预期的具有莫大的冲击力。

而现实的需要决定了美元的在短期的暴跌甚至崩溃为绝大多数人所不乐见。以中国为例,日前媒体公布的未经官方证实的中国外汇储备数量已超越日本成为世界第一,而中国的外汇储备多是美元资产,并持有大量的美国国债。中国把对美国的贸易顺差所积累的大量外汇储备再去购买美国国债,这一资金的流入使得美国的利率维持在低位以支撑美国消费者贷款消费中国的进口商品。在这一过程中,中美双方分别通过出口与消费支持经济增长,谁也离不开谁,是相互依赖的。虽然中国方面意识到需要将外汇储备多元化,并已在进行,以避免美元长期下跌引起的储备缩水;但也明白无法将手中持有的美元大量抛售,因为这将导致美元走低,那么剩余的美元资产的价值将缩水。一旦其他央行效仿,而民间的投资再跟随,那将形成一个恶性循环,后果将是多数人难以承受的。

外汇储备中美元资产比例较高的央行也如中国央行一样处在这一两难境地中,特别是对于拥有大量外汇储备的亚洲国家而言,更是被美元绑在了同一战车上,进退已不全由自身。如日本和中国一样的储备规模,其外汇储备的多元化,如同要使“大象轻快地跳舞”,需要多高专业技巧和能力,其难度又何其之大,我们完全可以想象。

同时,市场的极度敏感使得各国央行在储备多元化的行动上多是小心谨慎,“偷偷”行事,这与一些央行言论上的高调形成鲜明的对比。其实是利益的考量使得各国央行在表现多显得“言行不一”,它们的说与做,似乎有着不小的距离——先偷偷做了,再大声的说。这样他们就能在不引起市场大幅下跌的情况下以较佳的价位减持美元,在行动完毕后再宣布又能使美元下跌而从中获利。这点上各国央行与股票市场上的大庄家并无不同。

2001年9月-2004年9月的三年间,亚洲央行和商业银行存款中美元的比例由81%降至67%。欧佩克成员国持有美元存款的比例从75%降低至61.5%。 在同一时期,美元指数下跌30%。而到了2005年6月,欧佩克银行存款中美元的比例从2004年9月的61.5%回升至69.5%,而欧元比例则从24%的高点滑落至16%。同期美元也扭转了跌势,强势上涨。这一定程度上应证了各国央行的行动与外汇市场波动的一致性。

因此,投资者不妨将各国央行比做外汇市场的主力,其巨大的资金量意味着对市场也有着相应的影响。出于利益动机,其高调的言论更多的时候是为其谋取利益服务,在“零和游戏”的外汇市场,相信了这些话,就等于去接主力的最后一棒,成为其有意或无意的操控行为下的牺牲。而最佳的应对策略是找寻恰当的时机反向操作。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1596 人气#黄金外汇论坛

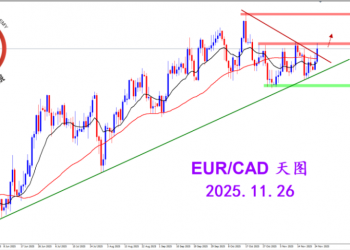

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1596 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2949 人气#黄金外汇论坛

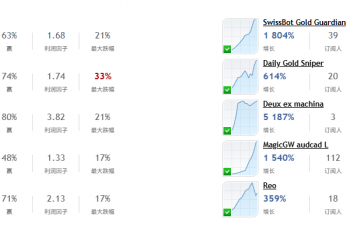

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2949 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3022 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3022 人气#黄金外汇论坛 【认知】5813 人气#黄金外汇论坛

【认知】5813 人气#黄金外汇论坛