经典推荐:禅宗学的形成过程

中国禅宗的出现是与菩提达摩来中国弘传禅法联系在一起的。南印度的菩提达摩于刘宋末或齐梁时代来华传“南天竺一乘宗”之禅法,被奉为中国禅宗的东土初祖。其传承则一直上溯至传佛心印的摩诃迦叶。据说昔日在灵山法会上,大梵天王向释迦牟尼佛献上了一枝金色波罗花,世尊即“拈花示众”。大众不解其意,皆默然无语。唯有佛陀的大弟子摩诃迦叶心领神会“破颜微笑”。世尊便将“不立文字、教外别传、正法眼藏”的微妙法门传给了摩诃迦叶。这就是禅门著名的“拈花微笑”的典故。禅宗根据此尊摩诃迦叶为印度初祖。此后,历代祖师“以心传心”,传至菩提达摩为第二十八代。达摩来到东土以后,又依次传法于二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍,此即称为“东土五祖”。后来道信、弘忍之禅法,称为“东山法门”。其实,禅宗发展到“东山法门”之时,才真正算得上初期创立。五祖弘忍门下,出现了惠能与神秀两位大弟子,禅宗又分化为惠能南宗和神秀北宗这两大基本派别。惠能被视为禅宗正脉,是达摩以来“以心传心”的第六代祖师,世人称为“六祖”。六祖以后,南宗得到了极大的发展。惠能门下形成了荷泽神会、青原行思和南岳怀让三大系。青原系和南岳系下又进一步演化出“五家七宗”,从而禅宗在全国形成了很大的规模。

禅宗在中国的形成与发展有一个演变的过程,虽然,中国禅宗的各个支派都将达摩奉为开山立宗的祖师。但实际上达摩并不是最早来华弘传禅法者。在达摩来华之前,禅宗学已在中土传播,根据《高僧传》和《续高僧传》的记载,在达摩以前或与达摩同时,从事禅宗经典翻译,或修持禅学、传授禅法者人数不少。从历史上看,禅宗学在两汉时期就随着佛教的东渐而传入中土。一般认为,最早来华传译佛经的主要是安世高和支娄迦谶,他们在分别翻译小乘说一切有部的理论和大乘般若学的同时,也翻译出了数部禅宗经典,把大小乘禅法介绍到了中国。由于安世高所传的小乘禅学理论和禅修方法都与当时社会上盛行的神仙道术相近,因而在中土最早得到了流传。随着魏晋玄学的盛行,大乘般若学和禅宗学才相继而发展起来。早期大、小乘禅学的传播不仅使中土人士对佛教禅学的了解日益全面,也为日后达摩祖师的禅法展开提供了坚实的基础,为中国化的禅学宗派的创立奠定了有利的条件。汉代得到流传的小乘安般禅,虽然也主张“止观双运”,但实际上发生影响的则主要是“凝心入定、坐禅数息”的形式与方法。就整个汉魏时期而言,中土的习禅之风也并不是很盛行。随着大乘般若学的繁荣与兴盛,禅法逐渐走向与大乘义学相结合的道路,东晋时期的道安、慧远等人对般若与禅观的会通,鸠摩罗什及其弟子对般若禅的弘传,促使“禅智双运”成为时代的风气。魏晋以来,各种禅宗经典的相继译出,又为依教修禅进一步提供了方便。晋宋朝时期的竺道生等人对心性论的发挥,则为自心真性的禅法提供了坚实的基础。通达禅学的佛陀跋陀罗对大乘禅法的系统介绍,使中国禅学得以不断的发展;佛陀跋陀罗以后僧稠、僧实等人弘扬禅学,终于使习禅之风盛行于中国的大江南北。 |

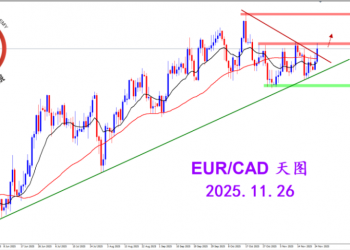

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2770 人气#黄金外汇论坛

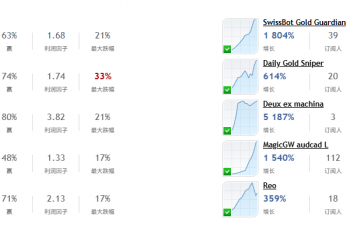

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2770 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜2841 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜2841 人气#黄金外汇论坛 【认知】5648 人气#黄金外汇论坛

【认知】5648 人气#黄金外汇论坛 关于论坛修改用户名称的图解2842 人气#黄金外汇论坛

关于论坛修改用户名称的图解2842 人气#黄金外汇论坛