当国家发改委取消五一“黄金周”,新增清明、端午、中秋三天短假时,中国人的假期才从闹腾腾的假日经济中逐渐回归到节日文化的本源。虽然假日不等于节日,但是节日绝对有必要成为假日。

逢年过节开展特定的仪式或活动,是中国自古的习俗。为了办节日,人们必须放下手中的劳作。这对农业社会中作息相对自由的老百姓来说,时间的调配比较容易,但是官员就必须通过朝廷的审批。于是从西汉开始,朝廷便把一些重要的节日设定为公共假日,到了唐朝已经形成一套相对成熟的节假日体系。

汉代法定可休假的节日非常少,刚开始时只有在夏至和冬至各放五天假。其他节日的活动,官员们都只能在“休沐”时去安排。那时候官员办公、吃住都在官署里,那里没有设洗澡的地方,所以每工作五天后就可以轮休一天回家洗沐,借此机会与家人团聚。这种休沐制度被后世一直沿用,唐朝时把休沐的周期扩展到十日一休,且规定每月十日、二十日和最后一天为统一的公休日,这三天被称为“旬休”。

常规例假的天数变少了,而且时间也被固定,这意味着很难用旬休去处理节日事宜和其他私人事务。怎么办呢?这就需要用其他的假期来弥补。唐朝的事假和节令假是相当宽裕的。事假包括婚假、丧假、探亲假等一系列名目。探亲假只针对父母,只要父母住在五百里以外的,可根据入仕年限获得十五至三十日不等的探亲假,而且来回途中还另外批给路程假。其他关乎礼制的事务,不仅是直系亲属,连远亲的婚、丧、冠、祭都能批给假期。如果是父母去世,文官则直接解官守孝到第三个年头。

比事假更丰富的是节令假,在唐代几乎隔三差五就有节假日,贯穿了全年。二十四节气中的立春、春分、清明、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至,是四季分明的关键节点,自然有很多生产和生活的事务需要放假去处理。这其中夏至放假三天,冬至放假更是多达七天。就连由这些节气衍生而来的春秋二社和夏季三伏,也都要放假。

三天的小长假还有寒食节、中秋节和腊八节。由于寒食与清明前后连着,到了唐肃宗时干脆把它俩合并扩展,再从皇帝生日的千秋节中挪了两天过来,组成又一个七天的黄金周。第三个黄金周是春节,假期从腊月二十八一直跨到新年的正月初四。上班两天后又到了正月初七的人日,紧跟着是正月十五上元节,正月三十晦日,如果凑上旬休和立春假,几乎整个正月都在假期中度过。

不仅正月如此,其他月份的节假日也是“躲得过初一,躲不过十五”。比如七月十五中元节、十月初一寒衣节、十月十五下元节。即使没有初一、十五,还可以过重数节,比如三月三的上巳节、五月五的端午节、七月七的乞巧节、九月九的重阳节。这样算来,一年中有三分之一的时间都是假期。哇塞!在唐朝为官有多么幸福!难怪能像王维那样过着半官半隐的生活并不稀奇。

节日放假,也不是所有时间都由自己支配。在节日里朝廷组织的重大礼仪或祭祀活动中,在京的官员是不得缺席的。最% |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1134 人气#黄金外汇论坛

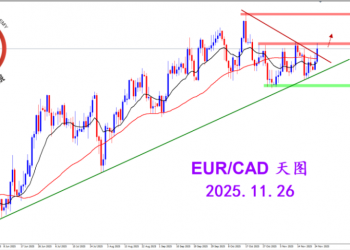

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1134 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2860 人气#黄金外汇论坛

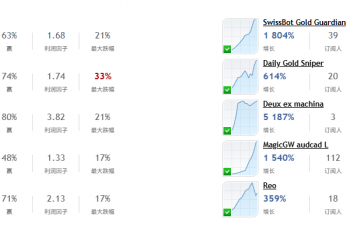

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2860 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜2934 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜2934 人气#黄金外汇论坛 【认知】5725 人气#黄金外汇论坛

【认知】5725 人气#黄金外汇论坛